書籍レポート:『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』

こんにちは! Phoenix-Aichiオンライン教室、広報担当のタナカです。

突然ですが、『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』というタイトル、どう思いますか?

「イエロー(黄色人種)」で「ホワイト(白人)」? なのに「ブルー(憂鬱)」?

なんだか不思議な色の組み合わせですよね。実はこれ、イギリス在住の日本人ライター、ブレイディみかこさんが、ご自身の息子さんの中学校生活を綴ったノンフィクション・エッセイのタイトルなんです。

この本、帯には「60万人が泣いて笑って感動した」とあります。今日は、このとんでもない一冊が、なぜそれほどまでに人の心を揺さぶるのか、高校生のみなさんにも分かりやすいように、その世界をじっくりとレポートしていきたいと思います!

舞台は「元底辺中学校」というカオスな世界

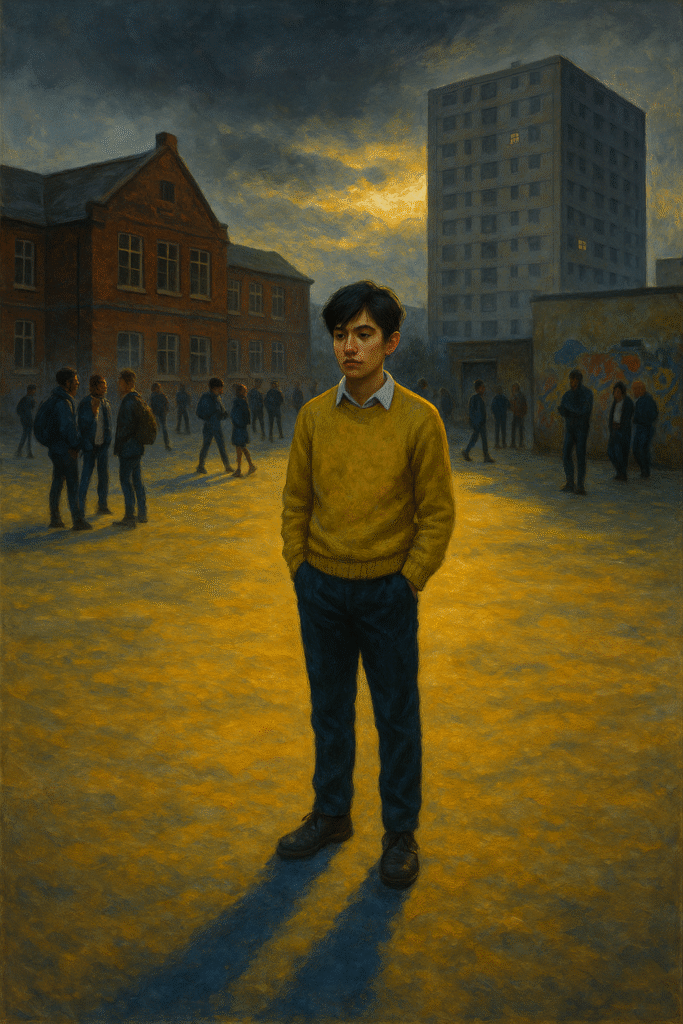

物語の主人公は、著者のブレイディみかこさんの息子さん。お母さんが日本人(イエロー)で、お父さんがアイルランド人(ホワイト)。彼はイギリスのブライトンという街で育ちました。

息子さん、これまではカトリックの名門小学校に通い、なんと生徒会長まで務めるほどの「いい子」でした。周りも裕福で教育熱心な家庭の子が多かったようです。

当然、中学校もそのままエスカレーター式に、優秀なカトリック系の中学校に進学するんだろうな……と誰もが思っていました。ところが、運命は思わぬ方向へ転がります。

エリート校と「元底辺校」

イギリスでは、公立の学校でも保護者が「ここに行かせたい」と選ぶことができます。その時、親たちがめちゃくちゃ参考にするのが、「Ofsted(オフステッド)」という機関が発表する学校ランキングです。

Ofsted(Office for Standards in Education, Children's Services and Skills)は、日本の文部科学省の視察みたいなもので、イギリスのすべての公立学校の教育内容、生徒の成績、学校の安全などを厳しくチェックして、「最高」「良い」「要改善」「不可」といったランク付けをします。この評価が公開されるため、親たちは「Ofstedが良い学校」に子どもを通わせたがり、人気の学校が生まれます。

当然、ランクの高い優秀な学校には応募が殺到します。もし定員オーバーしたら? なんと「家から学校の校門までの距離が近い順」に合格が決まるという、シンプルすぎるルールがあるんです。

さて、息子さん親子。ある日、近所の中学校から学校見学会の招待状が届きます。そこは、かつてランキングの「底辺」をさまよっていた学校。生徒の多くは「ホワイト・トラッシュ」と呼ばれる白人労働者階級の子どもたちでした。

これは「白い(White)ゴミ(Trash)」という意味の、非常に強い差別用語です。主にアメリカやイギリスで、経済的に貧しい白人労働者階級の人々を「教養がない」「品がない」と見下して呼ぶときに使われます。この本では、そうした差別的な呼び方をされてしまうような地区の子どもたちが通う学校、という意味で登場します。

好奇心から見学会に出かけた二人。そこは、エリート校とは何もかもが違いました。

校長先生のスピーチはジョークだらけ。音楽部の演奏は、いろんな楽器がバラバラな音を出すけれど、みんなめちゃくちゃ楽しそう。そして圧巻だったのは、音楽室までの廊下。なんとそこには、セックス・ピストルズ(伝説的なパンクバンド)のアルバムジャケットが堂々と貼られていたのです!

お母さん(著者)は「何この学校、最高に面白い!」とすっかり気に入ってしまいます。この学校、音楽やダンスなど、子どもが好きなことを思い切りやらせる方針に変えたら、なんと学業成績まで上がってきていたのです。

しかし、お父さんは猛反対。「息子の見た目は東洋人だ。生徒の9割以上が白人のあんな学校に行たら、絶対にイジメられる」と。

両親が悩む中、最後は息子さん自身が「あの学校に行く」と決めました。理由は「仲のいい友達が行くから」そして「家から近いから」。この「いい子」の決断が、彼を激動の日々へと導きます。

タイトルの意味:「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」

こうして始まった「元底辺中学校」での生活。見た目は東洋人、体も小さい息子さんは、両親の心配をよそに、意外にもたくましく学校生活をエンジョイしていきます。それどころか、なんと学級委員にまで選ばれてしまうのです。

しかし、そんなある朝、お母さんは息子さんの国語のノートに、ふと書かれた落書きを見つけます。そこには、こうありました。

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー

ちょうどその少し前、二人は「ブルー(Blue)」という言葉が表す感情について話したばかりでした。息子さんは「ブルー」を「怒り」だと思っていたようです。お母さんが「それは『悲しみ』や『気持ちがふさぎ込んでる(憂鬱)』ということだよ」と教えた、まさにその直後のことでした。

彼は、自分が「イエロー(日本人)」であり「ホワイト(アイルランド人)」であるというアイデンティティを自覚しながら、新しい環境の中で、何か言葉にできない「ブルー」な気持ち(それは怒りだったのか、それとも憂鬱だったのか…)を抱えていたのです。このタイトル、深すぎます。

学校で直面する「リアル」①:複雑すぎる差別

息子さんが通い始めた中学校は、生徒の9割が白人。著者によれば、皮肉なことに、イギリスでは優秀でリッチな学校ほど人種的な多様性があり、貧しい地区の学校は白人ばかり、という「多様性格差」が生まれているそうです。

入学早々、学校の伝統行事であるミュージカル『アラジン』のオーディションが開催されます。まじめな息子さんはしっかり練習し、見事にジーニー(ランプの魔人)役を勝ち取ります。

そして主役のアラジン役に選ばれたのは、ダニエルという美少年。彼は両親がハンガリーからの移民でした。

ある日、息子さんが「あいつはレイシストだ!」と怒って帰ってきます。

「人種差別」または「人種差別主義」のことです。肌の色、生まれた国や民族といった「人種」に基づいて、「自分たちのほうが優れている」と信じたり、特定の人種の人々を不当に扱ったり、攻撃したりする考え方や行動を指します。

話を聞くと、信じられないことが起こっていました。同じ「移民」の背景を持つはずのダニエルが、ダンスの振付をなかなか覚えられない黒人の女の子に対し、陰でこう言っていたというのです。

「ブラックのくせにダンスが下手なジャングルのモンキー。バナナをやったら踊るかも」

「移民が移民を差別する」——。社会が多様化するにつれ、差別(レイシズム)も単純な「白人が有色人種を」という構図ではなく、こんなにも複雑になっているのです。

息子さんから話を聞いたお母さんは、こう伝えます。「彼は、無知なのだ。でも、それは頭が悪いということではない。知らないことを知るときが来れば無知ではなくなる」と。

ア・ホール・ニュー・ワールド

さらに事件は続きます。ミュージカルの本番数日前、アラジン役のダニエルが変声期に入ってしまい、見せ場の歌「ア・ホール・ニュー・ワールド」の高音が出なくなってしまったのです。

ジーニー役の息子さんが「僕が代わりに舞台の陰で歌おうか?」と提案します。するとダニエルは、とんでもない言葉を返します。

「そんな春巻きをのどに詰まらせたような東洋人の声で歌われるのはいやだ」

ひどい話です。しかし、友情(?)の行方は予想外の展開に。

本番当日。ついに「ア・ホール・ニュー・ワールド」のシーンがやってきます。ダニエルの声は、やはりオーケストラの音にかき消されてまったく聞こえません。音響さんが慌ててマイクの音量を上げると、今度は「キーン!」というハウリング(不快な反響音)が響き渡ります。

その瞬間でした。

舞台袖から、半ば怒鳴っているような大声の「ア・ホール・ニュー・ワールド」が聞こえてきたのです。息子さんの声でした。

音響さんがマイクの音量を下げるとハウリングは止み、ダニエルは何事もなかったかのように口パクを始めます。舞台は大成功。終演後、ダニエルは涼しい顔で息子さんに「サンクス」「明日もよろしく」と言い、二人は携帯の番号を交換したそうです。

息子さんはお母さんにこう言いました。「無知な人には、知らせなきゃいけないことがたくさんある」「ダニエルと僕とは、最大のエネミー(敵)になるか、親友になるかのどちらかだと思う」と。

学校で直面する「リアル」②:笑えない貧困

息子さんが直面するリアルは、差別だけではありません。イギリスでは2010年に保守党政権が発足して以来、「緊縮財政」が続いていました。

国の借金を返すために、政府が使うお金を大幅に減らすことです。特に、福祉、教育、医療など、公共サービスにかけるお金がバッサリとカットされます。その結果、貧しい人々や、公的なサポートを必要とする人々が、ますます苦しい状況に追い込まれることになりました。

この緊縮財政の影響を最も強く受けたのが、貧しい層でした。今やイギリスでは、子どもの総人口の約3分の1にあたる410万人が、平均収入の60%以下の所得(貧困ライン)で暮らしていると言います。

学校の先生たちは、勉強を教えるだけでなく、貧困地域で暮らす生徒たちのために、バスの定期券を買ってやったり、食べ物を工面したりと、ソーシャルワーカーのような仕事まで抱え込むようになっていました。

お母さんは、学校で「ユニフォーム・ブギ」というボランティアに参加します。これは、卒業生などから中古の制服を集め、修繕し、1着50円や100円といった格安で販売する活動です。新しい制服が買えず、ボロボロの制服を着ている生徒がたくさんいたのです。

「君は僕の友だちだから」

ボランティアの先生から「制服が必要な生徒を知っていたら、販売会の前でも自由にあげていい」と言われ、お母さんが真っ先に思い浮かべたのは、息子さんの友人「ティム」でした。

ティムは、近所でも「ヤバい」と言われる高層の公営団地に住み、ガリガリに痩せています。夏休みの思い出を聞かれたティムの答えは、衝撃的なものでした。

「ずっとお腹が空いていた」

お母さんと息子さんは、ティムに制服を渡そうと決めます。しかし、どうやって渡すか。それが最大の問題でした。

学校で渡せば人目につく。帰り道で渡す? でも、どう切り出せばいい? 友達から制服をもらって、ティムは嬉しいだろうか。自分だけが貧しいと恥ずかしく思い、傷つけてしまうかもしれない……。

悩んだ末、二人はティムを家に遊びに誘います。しばらく遊んだ後、ティムに兄から電話がかかってきます。「すぐに帰ってこい」と。

急いで帰ろうとするティムを、息子さんが呼び止め、芝居がかった前置きなど一切抜きで、制服の入った紙袋をスッと渡しました。

ティムは、大きな緑色の瞳でじっと息子さんを見つめ、聞きました。

「どうして僕にくれるの?」

その純粋な問いに、お母さんは胸を射抜かれたように言葉を失います。その瞬間、息子さんが、ティムに真っ直ぐ答えました。

「友だちだから。君は僕の友だちだからだよ」

ティムは小さく「サンクス」と言って、息子さんとハイタッチを交わし、玄関から出ていきました。その帰り道、ティムは道の途中で両目をこするような仕草をしていたそうです。

まとめ:「エンパシー」が世界を変える

この本がイギリスで、そして日本でこれほど多くの人に読まれた背景には、イギリスの「ブレグジット(EU離脱)」問題があります。移民への不満や、広がり続ける経済格差が、社会を分断させました。

ダニエルのような「移民による差別」や、ティムのような「見えにくい貧困」。これらは全て、私たちが今まさに直面している社会問題と地続きです。

でも、この本は難しい社会問題を説教くさく語りません。ただ、息子さんの「リアルな日常」を通して、私たちに問いかけます。

ティムに制服を渡した時の「友だちだから」。

これこそ、「他者の尊重」や「福祉の精神」という難しい言葉の、一番シンプルで、一番強い答えではないでしょうか。

著者のブレイディみかこさんは、「かわいそう」と同情する「シンパシー(Sympathy)」ではなく、「相手の靴を履いてみること」、つまり「エンパシー(Empathy)」が大切だと説いています。

日本語では「共感」と訳されますが、単に「かわいそうだね」と一緒に悲しむ(シンパシー)こととは少し違います。

エンパシーとは、「もし自分が相手の立場だったらどう感じるだろう? どう考えるだろう?」と、相手の視点に立って積極的に想像する力、知的な能力のことを指します。

息子さんは、差別的な発言をしたダニエルを「絶対悪」と切り捨てず、貧しいティムを「かわいそうな子」と見下しません。どちらも一人の「人間」として、友人として向き合おうとします。これこそが「エンパシー」の実践です。

【広報タナカの熱い感想文】世界一わかりやすい「考える」教科書

読ませていただきました。……これは、ヤバいです。

何がヤバいって、この本は私たちに「答え」をくれないんです。その代わり、強烈な「問い」を投げつけてきます。

もし君が息子さんの立場だったら? 差別的な発言をしたダニエルを許せますか? 貧しいティムに、どうやって制服を渡しますか?

私たちはつい、ダニエルを「悪人」、ティムを「弱者」と決めつけて、「差別はダメ」「貧しい人を助けよう」という簡単な「正義」に飛びついてしまいがちです。でも、現実はそんなに単純じゃない。

ダニエルだって、移民として差別されてきた「痛み」があるかもしれない。ティムだって、「誇り」がある。息子さんだって、自分が「イエロー」であることで「ブルー」な気持ちを抱えている。

この本は、その複雑な現実から目をそらすな、と教えてくれます。安易な答えに逃げず、自分の頭で考え抜け、と。そして、考え抜いた末に、息子さんが出した「友だちだから」という行動。これ以上の答えがあるでしょうか。

「正義」や「常識」を振りかざす前に、まず目の前の相手の「靴」を履いてみること。この本は、令和の時代を生きる私たちにとって、世界一リアルで、世界一わかりやすい「考える」ための教科書だと思いました。

続編もあるそうなので、絶対に読みます!