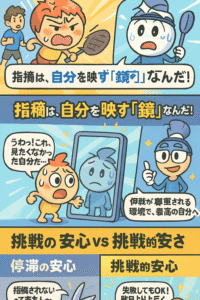

他人の指摘は『見たくない自分』を映す鏡。揺るがない自信で停滞を打ち破る成長術

DATE: 2025年7月16日

1. Opening: なぜ、他人の言葉に心はざわつくのか?

誰かからの何気ない一言に、心がざわついたり、腹立たしく感じたりした経験は誰にでもあるでしょう。私たちはその原因を「相手の言い方が悪い」「デリカシーがない」といった外的要因に求めがちです。しかし、本当にそうでしょうか?

この日のオンライン教室は、そんな「心の揺らぎ」の正体を探ることから始まりました。コーチは、この現象の核心に迫る問いを投げかけます。

【中島コーチ】 (29:16)

他人の指摘は見たくない自分を移す鏡です。…指摘を腹立たしく感じるのは、蓋をして見ないようにしてきた、見たくない自分を掘り起こされてるからですよね。

【アキコ】

確かに…。自分でも薄々気づいている弱さや課題を突かれた時に、一番心が痛むのかもしれません。見て見ぬふりをしてきた部分を、他人に指摘されると、防御反応が働いてしまうんですね。

この記事では、他人の評価に一喜一憂することなく、それを自己成長の力に変える具体的な方法を探求していきます。あなたの「心のざわつき」が、成長への羅針盤に変わるかもしれません。

今日のKey takeaway

他人の評価は「自分を映す鏡」。 心が揺れるのは、そこに「見たくない自分」や「伸びしろ」が隠れているサイン。その指摘から目をそらさず向き合う勇気が、揺るがない自信と成長への扉を開く。

2. Deep Dive: 日本人の「リスク回避」傾向と『挑戦的安心』という新しい価値観

「他人の評価が気になる」という感情の背景には、日本人に特有の価値観が隠れている可能性があります。教室では、評論家・橘玲氏の分析を基に、日本人の深層心理に迫りました。

日本人の特性:損得勘定とリスク回避

データによると、日本人は世界的に見ても「世俗的(宗教や理想より現実的な損得を重視)」で、「リスクを極度に回避する」傾向が強いとされています。これは臆病さではなく、安定を求める慎重な生存戦略なのです。

【中島コーチ】 (43:48)

重要な発見があるという風に指摘してます。国のために戦いたくないナンバーワンなんですよね。はい。すごくないですか?日本はもう戦うのは損っていう風に思ってるので、国のために戦うわけねえだろうっていう価値観になってると言われてます。

【トオル】 (45:01)

だから対立を避けて空気を読むことを重視するんですね…。でも、それだと新しいチャンスを逃したり、成長の機会を失ったりすることにも繋がりそうです。

この「失敗したくない」「波風を立てたくない」という思いが、他人の評価に過敏になり、挑戦をためらわせる一因となっているのかもしれません。では、私たちはどのような環境を目指すべきなのでしょうか。そこで登場したのが『挑戦的安心』という概念です。

【アキコ(参加者の声より)】 (21:56)

ただ優しいだけ、ただ受け入れるだけの環境は本当に選手の成長のためになるでしょうか?むしろ向上心を持つ選手の挑戦したいという欲を削いでしまってないか。…私たちが求めるべきは、傷つかないための「停滞の安心」ではなく、昨日の自分よりうまくなりたいという前向きな願いが尊重される場所なんです。

真の安心とは、他者との比較で得られるものではなく、「過去の自分」との比較の中で挑戦する意志そのものが肯定される環境にある、という力強いメッセージでした。

3. Mystery: なぜチャンピオンは動じないのか?心を育む3つのステップ

他人の評価に揺らがない「チャンピオンの心」。それはどのように育まれるのでしょうか。コーチは、自己肯定感の低い人が他人の評価に左右されやすい一方、確固たる自信を持つ人は動じないと解説します。

【中島コーチ】 (30:48)

チャンピオンはなぜ動じないんでしょう?チャンピオンになり自分の強さを自分で認めてる状態で、ま、雑魚どもにお前弱いなって言われたところで何にも思わないですよね。…自分の価値を自分で認め、確固たる自己肯定感を持ってる人は他人の評価に左右されません。

では、私たちも「チャンピオンの心」を手に入れることはできるのでしょうか。コーチは、そのための具体的な3つのステップを提示しました。

- 自己受容:見たくない自分を認める

自分の不完全さや弱さを「そういう自分もいる」と認めること。指摘されて痛む部分こそ、あなたの「伸びしろ」です。 - 感情と事実の分離:指摘内容を客観的に分析する

「腹が立つ」という感情と、「何を指摘されたか」という事実を切り離して考えます。その指摘に、改善のヒントは含まれていないか冷静に分析しましょう。 - 行動と証明:小さな成功を積み重ねる

分析して見つけた課題に対し、小さな一歩でいいので行動を起こすこと。「できたこと」を積み重ねることで、自信は育まれていきます。

これらのステップを繰り返すことが、他人の評価という外的要因に左右されない、内側から湧き出る本物の自信を築く唯一の道なのです。

4. Video Analysis: プレーに現れる「恐怖心」の正体

教室の後半では、実際の練習動画を分析。心の状態が、いかにプレーに影響を与えるかが浮き彫りになりました。特に注目されたのは、ある選手のレシーブシーンです。

【中島コーチ】 (56:59)

どうしてもゲームではこういう安易なミスが出ちゃいますね。この辺は修正点でしょうね。…やっぱりね、厳しく出さないとやられるという、恐怖心を強く感じますね。

【参加者】 (56:59)

追い込もうとかでもないんだよね。恐怖なんだよね。

「打たれたらどうしよう」という恐怖心が、厳しいショットを選択させてしまう。結果として、サイドアウトなどの簡単なミスに繋がっていました。これは、まさに「見たくない自分(返せない自分)」から目をそらした結果、プレーに悪影響が出ている典型例と言えるでしょう。

この「恐怖心」を克服するためには、スマッシュを禁止した「思いやりダブルス」のような練習が有効です。強打が来ないという安心感の中で、慌てずにシャトルをコントロールする感覚を養う。そうした経験の積み重ねが、試合本番での冷静な判断力と、恐怖心に打ち勝つ自信を育んでいくのです。

5. Takeaways: コーチング的5つの学び

今回の教室で得られた、バドミントンにも人生にも通じる重要な学びを5つにまとめました。

他人の指摘は「見たくない自分」を映す鏡

心がざわつくのは、成長のチャンス。指摘された弱さや課題から目をそらさず、自己分析の材料にすることで、成長の糧に変えることができる。

「停滞の安心」から「挑戦的安心」へ

傷つかないだけの環境に成長はない。昨日の自分を超えるための挑戦が肯定され、尊重される環境こそが、人が本当に成長できる居場所である。

チャンピオンは「自己受容」から生まれる

自分の弱さや不完全さを受け入れる「自己受容」が、揺るがない自信の土台となる。完璧な人間などいないと知ることから、本当の強さが始まる。

感情と事実を切り離して考える

「ムカつく」という感情と、「何を言われたか」という事実を分離する。冷静な分析が、感情的な反応を乗り越え、建設的な行動へと繋げる。

自信は「小さなできた」の積み重ね

大きな目標も、日々の小さな行動から。できたことを認識し、自分を肯定する習慣(3 good thingsなど)が、少しずつ自己肯定感を育てていく。

【トオル】

なるほど…。つまり、他人の評価を気にして行動しないのは、一番の「損」ってことですね。リスクを避けているようで、実は一番大きな「成長の機会」という利益を逃しているんだ。

6. Action: 「チャンピオンの心」を育む習慣チェックリスト

学びを行動に変えてこそ、力になります。今日から実践できる具体的なアクションリストです。毎日一つでもチェックを入れ、揺るがない自信を育てていきましょう!

アウトプット習慣チェックリスト

7. Closing: 耳の痛い言葉を、明日への羅針盤に

他人からの指摘は、自分一人では気づけなかった成長のヒントが隠された「宝の地図」です。腹立たしさや悲しみは、宝のありかを示すサインかもしれません。

その感情から目をそらさず、蓋をしていた「見たくない自分」と向き合う勇気を持つこと。そして、自分の良さも弱さも受け入れ、強さに変えていく努力を続けること。それこそが、他人の評価に揺らがない本物の自信、すなわち「チャンピオンの心」を築く唯一の道です。

【中島コーチ】 (39:13)

大事ですよね。他人の評価に揺がない。はい。これ本当に大事です。…自分の成長につながる行動をやり続けていくっていうことが大事であって、チームメンバーにどう思われるかなんかどうでもいいことだと私は思います。

【参加者】 (1:09:47)

ありがとうございました。

今日から、耳の痛い言葉を「成長の羅針盤」と捉え、新しい一歩を踏み出してみませんか?あなたのその一歩が、停滞の安心ではなく、成長の希望に満ちたものでありますように。