2025年4月25日 オンライン教室レポート:あの頃の熱狂を再確認!…ってか、AI様さすがっす!

やあみんな、元気にしてるかい? フェニックスの広報担当(仮)だ。 今週もオンライン教室、お疲れさん!

さて、今回のオンライン教室、序盤は「リーダーのブログ読んだ?」「いやまだ」「感想しょぼいっす」みたいな、まあ、いつものユルい感じで始まったわけだが…

話題は、リーダー中島が魂込めて(?)書いた**「2020年を振り返る」**という、あの伝説の(?)記録について。

鈴木選手の熱い感想から火が付いた。 「2020年が全ての始まりだった」「まずやってみる、やりながら完成度を上げる価値観に触れた」「当時の自分はただ眺めてただけだった…」

…うんうん、わかるよその気持ち。 体育館が使えなくなり、絶望的な状況から**「ないなら作ればいいじゃん!」**と、ガレージ借りたり、ついには自前の体育館(ファーストエディション、そしてセカンドエディション!)まで建てちゃうんだから。普通じゃないよね、この行動力。 真似しようったって、普通はドン引きするか、せいぜい70点の完成度どころか0.7点くらいで諦めるのが関の山だ。(俺だけか?)

で、リーダー曰く、この「2020年の振り返り」を、最近話題のAI、Gemini先生に「いい感じに直して」って頼んでみたらしい。 そしたらどうだい、タイトルからしてこれだ。

「絶望の縁から掴んだ光 2020年 逆境が私たちに刻んだ進化の軌跡と5つの真理」

…かっけぇ。厨二病心をくすぐるじゃないか。 ちょっと何言ってるかわかんないとこも含めて、AI様、さすがっす。元のタイトル「激動の道 2020年」も悪くないけど、パンチが違うね。

中身も、AI先生によって、なんかこう、叙事詩的な、熱量の高い文章に生まれ変わってた。

コロナ禍での苦悩、練習場所を求めての奔走、ファーストエディション建設の決断と実行、セカンドエディションへの道筋、灼熱の夏と工事、そして、自前体育館が生み出した時間という資源を活用した新たな挑戦(動画作成、ブログ、オンラインサロン…)。

いやー、濃密。読んでるだけで疲れるレベル(褒めてる)。

そして、この激動の1年から導き出された**「5つの真理」**。これ、今でもチームの根幹だよね。

- Just do it!(すぐやれ!グズは置いてくぞ!)

- 計画なんかよりまず行動。失敗? それも成長の糧だ! …って、言うは易し行うは難し、だよねぇ。

- やらされてもいい(逆境すら成長の触媒となる!)

- 自発性だけが正義じゃない。どんな状況からでも学べる、盗める。…まあ、確かにそうかもね。

- 目的なんかどうでもいい(魂で繋がれ!)

- 目的や価値観が違ってもOK! 違いを認めて協力すればスゴい力が生まれる! …ほんとか? まあリーダーと塩沢さんが証明してるか。

- 発信すること自体が自分を成長させる(伝える努力が自分を磨く!)

- 人に伝えるプロセスで、自分の考えが整理され、理解が深まる。…だからブログ書けって言われるのか。耳が痛い。

- 選手の成長自体が喜び(自己成長の呪縛からの解放!)

- 自分が育てたとか関係なく、選手の成長は純粋に嬉しい。…これ、綺麗事じゃなくて本心らしい。リーダーも丸くなったもんだ(失礼)。

で、さらに驚くべきことに、このAIリライト記事に対する感想までAIに書かせてやがった! しかもその感想がまた、人間顔負けの的確さと言葉選び。

「胸が熱くなった」「魂の記録」「ドラマのよう」「目から鱗」「本質をついている」「深く考えさせられるテーマであり感動的ですらあります」…

おいおい、俺たちの立場は!? 感想すらAIに書かせたら、人間いらなくなっちゃうじゃん! と思いつつも、あまりに見事な感想にぐうの音も出ない。完敗です、AI様。

リーダーが言うには、この2020年の経験と価値観を風化させないために、改めて共有したかった、とのこと。 確かに、あの頃の熱量や、がむしゃらさがあったから今がある。たまに思い出さないとね。すぐやらない人、忘れっぽい人もいるしな!(誰とは言わない)

とまあ、過去を振り返った後は、ちゃんと**未来(というか現在)**の話も。 後半は最近の練習動画レビュー。ヨッシーの試合前の心構えについて、愛のある(?)ダメ出しが炸裂。「緊張しないのは練習不足の証拠!」「アクセル全開でぶち切れるくらいじゃないと!」って、プレッシャーのかけ方がエグい(笑)。

他にも「疲れたふりをしろ」とか「何もしないネット(ついに合格点!)」とか、姑息…いや、クレバーな戦術の話も飛び出して、今回も学び(?)の多いオンライン教室だったな。

結局、過去の栄光に浸るだけじゃなく、あの頃獲得した価値観を胸に、今日も明日も、トライ&エラー、進化と迷走を続けていくってことだ。

というわけで、フェニックスは相変わらずこんな感じでやってるぜ! 興味を持ったそこの君、一緒に熱くなってみないか?(…って、たまには真面目に勧誘してみる)

じゃあ、また来週!

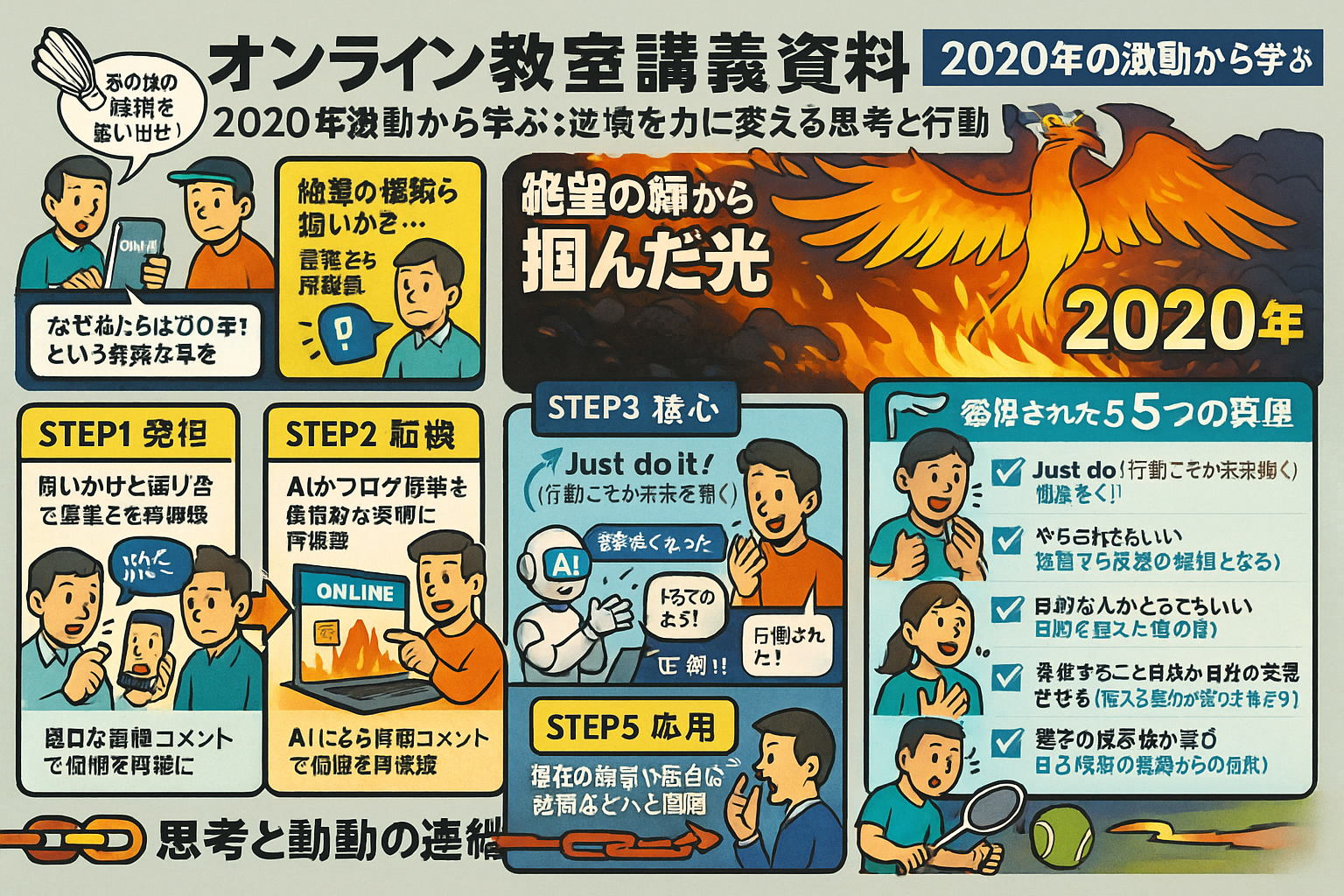

【オンライン教室講義資料】2020年の激動から学ぶ:逆境を力に変える思考と行動の連鎖

【思考の起点】 なぜ私たちは過去、特に「2020年」という特異な年を振り返る必要があるのでしょうか? それは単なる思い出話ではなく、現在の活動、そして未来の成長に繋がる普遍的な学びと価値観の源泉だからです。この講義では、当時の会話記録を紐解きながら、逆境の中でチームと個人がどのように思考し、行動し、そして重要な価値観を獲得していったのか、その思考の連鎖(Chain of Thought)を客観的に追体験します。

ステップ1: 発端 – 過去への問いかけと現在地 (約00:53 ~ 04:40)

- [00:53] オンライン教室の冒頭、話題は中島氏が執筆したブログ記事「終点直感 2020年を振り返る」へ。参加者に対し、この記事を読んだかどうかの問いかけから議論が始まる。

- [01:59] 参加者からは「まだしっかり読んでいない」「後回しにしてしまった」といった反応が見られる。これは、多忙な日常の中で過去の記録に触れる機会を持つことの難しさを示唆している。

- [02:10] 一方、鈴木氏はブログを読み込み、深い感銘を受けた感想を述べる。

- 気づき①: 2020年が、体育館建設、オンライン勉強会、YouTube活動、ホームページ開設など、現在のチーム活動の「元となる行動が開始された」重要な転換点であったこと。

- 気づき②: 中島氏の「まずやってみる」「やりながら学び、徐々に完成度を上げていく」という行動様式と価値観。70点の完成度でも躊躇せずアウトプットする姿勢。

- 自己評価: 当時の自身は、その活動の真意や将来像を理解できず、「眺めているだけだった」「フォロワーに過ぎなかった」と認識。行動していなかったことが原因だと分析。

- [03:40] 中島氏は「すぐやる人」と「やらない人」の間には差が生まれると指摘し、行動の重要性を強調。鈴木氏は、今後はフォロワーではなく「並走」できるよう、主体的に考え行動したいという意思を表明する。

- 考察: ここでは、過去の記録(ブログ)が、現在の活動の意義を再認識させ、個人の内省と未来への行動変容を促すきっかけとなっていることが見て取れる。

ステップ2: 転換 – AIによる再構築と客観性の獲得 (約04:40 ~ 06:25)

- [04:40] 中島氏は、元のブログ記事をAI(Gemini)に「いい感じに直して」と依頼し、リライトさせたことを明かす。

- [05:18] リライト版のタイトルは「絶望の縁から掴んだ光 2020年 逆境が私たちに刻んだ進化の軌跡と5つの真理」へと劇的に変化。元のタイトル「激動の道 2020年」と比較し、より物語性とテーマ性を強調したものになっている。

- [05:40] 中島氏は、リライト版が「情熱的な言い回し」になっていると評価。AIが、単なる事実の整理だけでなく、感情的なインパクトやストーリー性を付加して再構成したことが示唆される。

- 考察: AIという外部の視点・能力を活用することで、元の文章が持つ意味や価値が再解釈され、より客観的かつ魅力的な表現へと昇華される可能性が示されている。これは、自己の経験を他者に伝える際の有効な手法となり得る。

ステップ3: 核心 – 2020年の出来事と獲得された価値観の詳述 (約06:25 ~ 39:40)

- [06:25] AIによってリライトされたブログ記事の詳細な内容が共有される。これは、2020年という1年間に起こった出来事(事実)と、そこから獲得された価値観(学び・真理)を構造化した記録である。

- 第1章 静かなる嵐の予兆 (1-3月): コロナ禍以前の活動と、忍び寄るウイルスの影響、練習環境への不安の始まり。

- 第2章 絶望とファーストエディションの黎明 (4月): 緊急事態宣言による全体育館閉鎖という絶望的な状況。「屋外でしのぐ」か「自ら環境を作り出す」かの岐路。練習中断という苦渋の決断と「未来への投資」としての体育館建設計画始動。レンタルガレージ、倉庫探しを経て、最初の自前練習場「ファーストエディション」の誕生。行動規範「Just do it」の萌芽。

- 第3章 束の間の安息と次なる挑戦 (5-6月): ファーストエディションでの練習と並行し、恒久的な場所「セカンドエディション」の模索(土地、建物、資金繰り)。運命的な土地との出会いと、建設業者(山本氏)との「魂の共鳴」。契約と草刈りによる具体的な始動。

- 第4章 灼熱の夏、夢の具現化 (7-8月): 梅雨による遅延を乗り越え、セカンドエディションの造成・建設工事が猛スピードで進捗。建設途中での練習開始という異例の体験。インフラ(水道)の整備。

- 第5章 加速する進化、新たな挑戦の幕開け (9-12月): 電気・エアコン設置による合宿環境の実現。自前体育館が生み出した「時間」という新資源の活用に着目。練習メニュー動画作成、外部アドバイザー招聘、バイクトレーニング導入、オンラインサロン参加(現ホームページへ繋がる)、ブログ・HP開設、試合出場と結果、選手の内面へのアプローチ(ブログ執筆課題)、マインドマップ作成、一般向けサポート開始(玉田げさん)。年末時点での選手の具体的な成長リスト共有。

- [25:03] これらの激動の経験を経て、チームと個人の中に深く刻まれた**「5つの真理(価値観)」**が言語化される。

- Just do it(行動こそが未来を切り開く): 計画に時間を費やすより、まず行動し、試行錯誤から学ぶ。小さな成功体験が自信と意欲を生み、次の大きな成功へ繋がる。PDCAサイクルからの転換。

- やらされてもいい(逆境すら成長の触媒となる): 自発性だけでなく、受動的な状況や「やらされた」経験からも能動的に学びを得ることができる。重要なのは経験から何を得るか。

- 目的なんかどうでもいい(目的を超えた魂の共鳴): 目的や価値観が異なっていても、互いを認め尊重し、エネルギーを持ち寄れば協力し、大きな力を生み出せる。固定観念からの脱却。「力を合わせて上達しよう」という合言葉へ。

- 発信すること自体が自分を成長させる(伝える努力が自らを研ぎ澄ます): 他者に「伝える」ための思考プロセス(言語化、構成)そのものが、自身の思考整理と理解深化に繋がり、自己成長を促す。発信は他者のためだけでなく、まず自分のため。

- 選手の成長自体が喜び(自己成長の呪縛からの解放): 自身の成長のためという動機を超え、選手の自律的な成長(計画外の成長、環境が生んだ奇跡)を純粋に喜べる心境へ。感謝や評価を求める欲求からの解放。

- [39:40] 結論として、2020年は絶望と希望、破壊と創造が繰り返された激動の1年であり、失ったもの以上に多くの価値(5つの真理)を得た年であったと総括。これらの価値観が、現在のチームを導く羅針盤となっている。

- 考察: 一連の出来事は、予期せぬ外的要因(コロナ禍)が、従来の計画や常識を覆し、強いられた行動変容の中から、結果的にチームと個人の飛躍的な進化と、本質的な価値観の発見に繋がったプロセスを示している。これは、変化への適応、行動と思考の相互作用、経験からの学習の重要性を物語る。

ステップ4: 客観的評価と記録の意義の再確認 (約41:23 ~ 47:40)

- [41:23] 再びAIが登場。今度は、リライトされた「2020年を振り返る」記事に対する感想文をAIが生成。

- [42:05] AIによる感想は、「胸が熱くなった」「魂の記録」「ドラマのよう」「圧倒された」「人間の底力を感じる」など、人間が書いたかのような共感的・称賛的な言葉で綴られる。

- [42:40] さらに、AIは「5つの真理」それぞれについて、その意義や現代社会における普遍性(多様性、チームビルディング、アウトプットの重要性、教育論など)を的確に分析し、評価している。「目から鱗」という慣用句まで用いている。

- [45:05] AIは、この記録が単なるバドミントンチームの話に留まらず、困難に立ち向かう全ての人に勇気や気づきを与える普遍的な価値を持つと結論付け、共有への感謝を表明している。

- [45:50] 中島氏は、AIの感想が「人間よりも素晴らしい」と評し、感謝の表明など、人間が見習うべき点があると指摘。

- [46:15] この一連の振り返りと共有の意図について、鈴木氏が最近「目的なんかどうでもいい」という価値観を忘れていたことを例に挙げ、2020年に獲得したチームの根幹をなす価値観を**「風化させない」**ためであったと説明。記録し、共有し続けることの重要性を強調。

- 考察: AIによる感想は、①記録された経験と思考が持つ客観的な価値や普遍性を浮き彫りにし、②人間自身が言語化しきれていなかった深い示唆を与え、③記録し共有し続けることの意義を再認識させる効果をもたらしている。

ステップ5: 現在への応用と実践知への展開 (約51:31 ~ 1:18:50)

- [51:31] 会話は、2020年の振り返りから、現在の具体的な活動や学びへと移行する。新しいテーマ「能動的に尊敬しよう」や、ブログ記事「ライン際に打たれたくなければ疲れたふりをしろ」が紹介される。

- [52:40] 「疲れたふりをしろ」の記事では、単なる技術論ではなく、相手の合理的な思考(リスク回避)を逆手に取る心理戦・戦術論が展開される。具体的な演技の方法(動きを重く見せる、呼吸をわずかに荒くするなど)も解説。

- [1:00:36] 練習動画のレビューを通じて、具体的な技術指導やアドバイスが行われる。

- ジュニア選手に対しては、負けず嫌いな側面と、現在の楽しむ姿勢のバランスについて言及。環境要因の影響を示唆。

- 鈴木選手とヨッシー選手の試合形式練習では、クリアの深さ、次の展開への影響、飛びつきの有効性、ネット前の処理、逆を突かれた際の対処法(ネット)、センターからのカットの有効性など、具体的なプレー分析と改善点が指摘される。

- [1:13:50] 「何にもしないネット」が実戦で使えたことを高く評価。ノックだけでなく、ラリーの中で技術が発揮されることの重要性を示す。

- [1:15:49] 試合を控えたヨッシー選手に対し、メンタル面でのアドバイス。「緊張しない」ことへの警鐘を鳴らし、練習量と緊張感の相関関係、試合に臨む責任感(多くの人の時間を使っている意識)について、自身の経験を交えながら語る。

- 考察: 2020年に培われた「まずやってみる」「トライ&エラー」「発信する(言語化する)」といった姿勢が、現在の具体的な技術指導、戦術研究、メンタル指導にも通底していることがうかがえる。過去の経験から得られた抽象的な価値観が、具体的な実践知へと展開・応用されている。

【結論・まとめ】

今回のオンライン教室での会話は、2020年という特異な逆境体験が、単なる苦難の記憶ではなく、チームと個人の成長を加速させ、現在にも通じる普遍的な価値観(5つの真理)を生み出す触媒となったことを明確に示しています。

そのプロセスは、

- 予期せぬ変化への直面と行動喚起

- 「まずやってみる」試行錯誤と環境創造

- 経験からの学びと価値観の言語化

- 記録・共有(AI活用含む)による客観化と伝承

- 現在・未来の実践への応用と展開

という思考と行動の連鎖(Chain of Thought)として捉えることができます。

これは、変化の激しい現代において、私たちが困難に直面した際に、どのように状況を捉え、行動し、学びを得ていくべきか、そのヒントを与えてくれる貴重なケーススタディと言えるでしょう。客観的な記録と内省、そして他者との対話を通じて、経験は普遍的な知恵へと昇華するのです。