Phoenix-Aichi オンライン教室

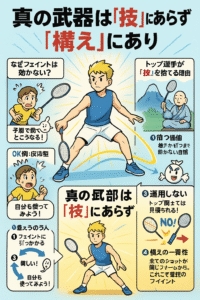

格言:真の武器は「技」にあらず「構え」にあり。

バドミントンにおけるフェイントからの卒業

1. なぜあなたのフェイントは効かないのか?

「なぜトップ選手は、派手なフェイントをあまり使わないのだろう?」

この疑問の答えは、あなたのプレースタイルそのものに隠されています。あなたが相手を「騙しにくい」と感じるか、「騙されやすい」と感じるかは、シャトルを打たれる前後の0.コンマ数秒の判断メカニズムの違いから生まれるのです。

【反応型】打球後に動く選手

シャトルの飛び出しを見てから動くスタイル。反応が速く、体幹が強いため騙されにくいですが、時間的余裕は常にギリギリです。このタイプの選手は、フェイントを「無意味な小細工」と感じやすい傾向にあります。

【予測型】打球前に動く選手

相手のフォームや状況から予測して先に動くスタイル。一瞬早く動けますが、予測が外れると体勢が大きく崩れます。このタイプの選手は、フェイントに引っかかりやすく、また、その効果を信じやすい傾向があります。

2. 「騙されやすい人ほどフェイント好き」の心理学

面白いことに、「フェイントに弱い選手」ほど「フェイントを使いたがる」傾向があります。これは心理学的に見て、ごく自然なことです。

- 自己投影バイアス: 自分が効果を感じた戦術は、相手にも効くに違いないと思い込む心理。自分が騙された経験が、「これは使える武器だ」という確信に変わります。

- リスクと快感: 予測型のプレーヤーは、「一か八か」の賭けに勝って相手の逆を突く快感を求めがちです。その興奮が、フェイントという選択肢を魅力的に見せます。

- ミラーニューロン: 相手に騙されて体勢を崩された強烈な経験は、脳内で「模倣したい動き」としてインプットされやすいと言われています。

つまり、フェイントに弱い → その効果を実感する → 自分も使いたくなる、というサイクルは非常に強力に働くのです。

3. トップ選手が小手先の「技」を捨てる4つの理由

ではなぜ、トップ層の試合では派手なフェイントが減るのでしょうか。それは、彼らがより高い次元での合理性を追求し、小手先の「技」から卒業していくからです。

理由1. 「待つ」ことの圧倒的な価値を知っているから

トップ層の基本原則は「相手が打つまで動かない」。彼らは驚異的な身体能力によって、ギリギリまで待ってからでもシャトルに追いつけるという絶対的な自信を持っています。そのため、予測に頼る「先読みジャンケン」の土俵に立つ必要がないのです。

理由2. “無駄な動き”のリスクを理解しているから

フェイントは、一瞬ラケット面や体の軸をブレさせる行為です。トップレベルでは、そのコンマ数秒のブレが失点に直結します。相手を惑わす不確実な一手より、より速く、より厳しいコースへ、より重い球を打つ方が、遥かにリターンが大きいことを知っています。

理由3. トップ同士では“騙し合い”が成立しにくいから

対戦相手もまた、「騙されない訓練」を極限まで積んだプロフェッショナルです。安易なフェイントは簡単に見破られ、逆に「フェイント待ち」のカウンターを浴びるリスクすらあります。騙し合いが通用しない領域なのです。

理由4. “本物の武器”は「構えの一貫性」にあるから

彼らが目指すのは、「いかにも」なフェイントではありません。スマッシュも、ドロップも、クリアも、全てが同じフォームから放たれること。これこそが究極の駆け引きです。相手は「何を打つか全く分からない」状態に陥ります。これは小手先の“フェイント”ではなく、「選択肢の多さ」と「無駄のなさ」を極めた結果なのです。

4. 結論:究極の武器は「構え」に宿る

トッププレイヤーへの道は、「フェイント頼み」の戦術から**「本質的なコントロール」**へと進化する過程そのものです。

わざとらしい動きは削ぎ落とされ、最終的には「どこにでも正確に打てる技術」と「どこにでも素早く動ける身体」を支える、シンプルで美しい構えと打点だけが残ります。

全てのショットが同じ「構え」から放たれること。それこそが、相手にとって最大の脅威であり、本物の駆け引きなのです。

小手先の「技」を卒業し、静かな「構え」に全ての可能性を込める。その高みを目指すことこそ、上達への最短ルートなのかもしれません。