COT形式での思考整理

- 動画全体のテーマ特定: この動画はオンライン勉強会の録画であり、複数の独立したトピックについて議論されている。主要なテーマは「貧困と脳機能の関係性」「生成AIの基本的な仕組みと活用」「勝負における心理(嫌われる勇気)」「バドミントンの実践的な技術・戦術指導」の4つ。最後に勉強会の運営に関する雑談もある。

- テーマ1:貧困と脳機能

- 起点: 書籍『貧困脳 働かないのではなく働けない』を紹介。

- 問題提起: 「怠け」「自己責任」と見なされがちな貧困層の行動(遅刻、借金、約束破り等)は、本人の意思とは関係なく、脳梗塞後遺症、発達障害、境界知能といった脳機能の低下が原因である可能性を指摘。

- 根拠/具体例: 著者自身の脳梗塞体験談。脳機能低下による時間管理、理解力、記憶力の困難が、貧困層の行動パターンと類似していた。

- 展開(悪循環): 脳機能低下 → だらしない行動 → 周囲の非難・誤解 → 自己肯定感低下 → 孤立 → 貧困深刻化 → 更なる脳機能低下、という負のスパイラル。

- 対策: 情報収集(YouTube等)、自己否定しない、安易なメンタルクリニック受診を避け信頼できる専門家を探す。

- 結論/提言: 表面的な行動で判断せず、背景にある困難を「想像」し「共感」する力が必要。弱者への無理解は自分にも返ってくる。「適当に尊敬する」(相手の良い面を能動的に想像する)ことで、否定的な感情を避け、自身の心を平常に保つ。尊敬は受動的な感情ではなく能動的な行為である。

- テーマ2:生成AIの解説

- 目的: 高校生にも分かるように生成AIの基本を解説。

- 概要: 生成AIは大量データから学習し新しいものを創り出す。人間の学習と似ているが、速度が圧倒的に速い。

- 種類/仕組み: 文章、画像、音声、動画、マルチモーダルAIなど。最近は「トランスフォーマー」(重要部分に注目する仕組み)が主流。

- 活用/未来: 学校、創作、開発、ゲーム等で活用。今後さらに進化し、人間と協力していく。

- テーマ3:勝負における心構え(嫌われる勇気)

- 問題提起: 「みんなに好かれながら勝ちたい」という「人気者幻想」は、勝利を妨げる「幼児性」。勝利は本質的に他者を打ち砕く行為。

- 原因: 好かれようとすると「良い人」で終わり、勝てない。嫌われる恐怖(集団からの排除恐怖)が自己抑制につながり、潜在能力を殺す。

- 解決策/勝者の条件: 「嫌われる勇気」が必要。人気より勝利を選ぶ覚悟。弱点を容赦なく突く、相手のモチベーションを砕く、勝利後に淡々と振る舞うなど。

- 結論: 真の勝者は相手の期待を裏切り続ける。人気と勝利の「両取り」は不可能で、むしろ両方失う(アブハトラズ)。嫌われる覚悟を持つ者だけが栄光を手にできる。

- テーマ4:バドミントンの実践フィードバック

- 目的: 週末の練習動画をレビューし、具体的な改善点を指摘。

- 分析対象: 参加者のプレー動画(ダブルス)。

- 指摘ポイント:

- ポジショニング: 前衛の意識(特にネット前への詰めの早さ、打った後の下がり癖)。

- 打点: より高い打点で触ることの重要性(低い打点でのプレーが多い選手への指摘)。

- プレーテンポ: 「待ちすぎ」ず、早いタイミングで打つこと。特にクロスへ打つ場合。

- 球種選択: 状況に応じた判断(安易なクロス、ロビングへの依存)。

- メンタル: 「やられたくない」という気持ちが安全策(保険をかけるプレー)につながり、積極性を失わせている。

- 比較: 特定選手のプレー(低い打点、待ちすぎ、下がり癖、安全策)と、模範的なプレー(高い打点、早いテンポ、前への意識、リスクを取る)を対比して解説。

- 練習への警鐘: 悪いイメージ(癖)のまま練習を繰り返すと、むしろ下手になる可能性。「上手くなること」より「ストレス発散」が目的になっていないか問いかけ。

- 自身のプレーとの比較: なぜ自身が同じ相手に勝てるのか。広範囲をカバーするのではなく、適切なポジショニングとパートナーが動きやすい配球(テンポ、相手を動かす球)をしているからだと説明。

- 全体の流れと話者の意図: 各テーマは独立しているようで、「表面的な見方にとらわれず本質を見る」「固定観念を疑う」「能動的に行動する/考える(想像力、尊敬、勝負、練習)」といった共通の視点が根底にあるように感じられる。話者は参加者に対し、技術的な側面だけでなく、物事の捉え方やメンタリティの変革を促している。

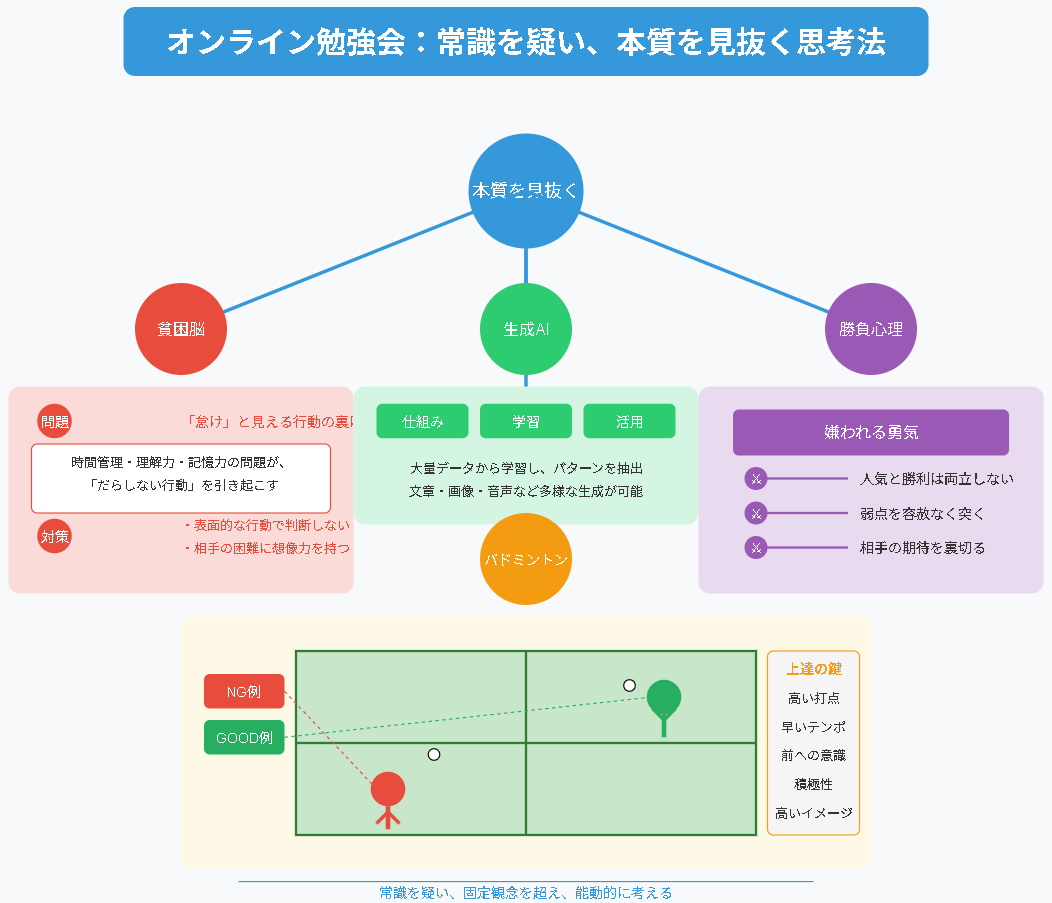

オンライン勉強会レポート:常識を疑い、本質を見抜く思考法

先日開催されたオンライン勉強会は、今回も刺激的なトピックが満載でした!「貧困と脳の関係」「話題の生成AI」「勝負に勝つための心構え」、そして「バドミントンの実践的アドバイス」まで、一見バラバラに見えるテーマの中に、私たちの日常や考え方にも通じる深い洞察が隠されていました。

今回はその内容をダイジェストでご紹介します。あなたの「当たり前」が、少し変わるかもしれません。

「怠け者」は存在しない? “貧困と脳” が示す衝撃の事実

「何度言っても時間にルーズ」「すぐ借金をしてしまう」「約束を平気で破る」… 周囲にそんな人はいませんか? 私たちはつい「だらしない」「努力が足りない」「自己責任だ」と片付けてしまいがちです。

しかし、勉強会で紹介された鈴木大輔氏の著書『貧困脳 働かないのではなく働けない』は、衝撃的な視点を提示します。これらの行動は、本人の意思や性格の問題ではなく、脳梗塞の後遺症や発達障害、境界知能といった「脳機能の低下」が原因で「働けない」状態にあるのかもしれない、というのです。

著者自身も脳梗塞を経験し、時間管理や記憶、理解が困難になるという体験を通して、これまで取材してきた貧困層の人々の行動と重なる部分に気づいたといいます。

脳機能が低下すると、

- だらしない行動をとってしまう

- 周囲から非難され、誤解される

- 自己肯定感が下がり、社会的に孤立する

- ますます貧困が深刻化する

- ストレスなどで、さらに脳機能が低下する

という、まさに負のスパイラルに陥ってしまう危険性があります。

私たちにできることは?

まず、表面的な行動だけで判断しないこと。「怠けている」ように見える人の背景にも、見えない困難が隠されているかもしれない、と想像力を働かせ、共感する姿勢が大切です。弱者への無理解や排除は、いつか自分自身に跳ね返ってくるかもしれません。

そして、「尊敬」は待つものではなく、能動的に行うものだと話者は語ります。「あの人は影で努力しているに違いない」と”適当に”想像してみる。そうすることで、相手への見方が変わり、否定的な感情に囚われず、自分の心も穏やかに保てるというのです。

困ったときの対処法としては、

- 必要な情報を自ら集める(YouTubeなどで生活保護申請の方法を調べるなど)

- 「自分のせいだ」と自己否定しない

- 安易にメンタルクリニックに頼らず、複数の専門家の意見を聞き、信頼できる医師を見つける

といったことが挙げられました。

高校生にもわかる!「生成AI」って結局なに?

今や日常的に耳にするようになった「生成AI」。なんとなく使ってはいるけれど、どういう仕組みなの? と疑問に思う方もいるでしょう。

勉強会では、高校生にもわかるレベルで解説がありました。

- 生成AIとは?:インターネット上にある膨大な情報(文章、画像など)を”勉強”して、まるで人間のように新しい文章や絵などを創り出せる人工知能。

- どうやって学習するの?:人間の脳が経験から学ぶように、AIも大量のデータからパターンやルールを学習します。その学習スピードは人間の比ではなく、圧倒的に速いのが特徴です。

- 仕組みは?:最近の主流は「トランスフォーマー」という技術。文章などのデータの中から「特に重要な部分」を見つけ出し、そこに注目して処理を進めていきます。

- 何ができるの?:文章作成、画像生成、音楽作成、動画生成など様々。最近は文章と画像を同時に理解できる「マルチモーダルAI」(ChatGPTやGeminiなど)も増えています。

- これからどうなる?:学校の勉強、クリエイティブな活動、仕事の効率化、ゲーム開発など、あらゆる分野での活躍が期待されています。ますます進化し、私たちの良きパートナーになっていくでしょう。

AIを恐れるのではなく、仕組みを理解し、上手に活用していくことがこれからの時代には求められそうです。

勝つためには「嫌われる勇気」が必要? 人気者幻想の罠

「みんなに好かれたいし、勝負にも勝ちたい!」… そう願うのは自然なことかもしれません。しかし、勉強会では「それは甘い考え(幼児性)だ」と一刀両断。

なぜなら、勝利とは本質的に「他者を打ち砕く」行為だから。みんなに良い顔をしようと「空気を読む」ことは、勝負の世界では自己抑制となり、あなたの潜在能力を殺してしまうというのです。

「良い人」は、結局「都合の良い人」で終わってしまうかもしれません。

では、勝つためにはどうすればいいのでしょうか?

- 嫌われる勇気を持つ:「人気」よりも「勝利」を選ぶ覚悟を決める。

- 相手の弱点を容赦なく突く:綺麗事だけでは勝てない。

- 相手のモチベーションを砕く言動も戦略的に:心理戦も重要。

- 勝利しても過度に喜ばず、淡々と:次の戦いを見据える。

真の勝者は、周りの期待や評価に惑わされず、常に次の戦略を練っています。「人気」と「勝利」の両取りは不可能。むしろ、中途半端に両方を追いかけると、結局どちらも手に入らない(アブハトラズ)結果になりがちです。

あなたは「人気」と「勝利」、どちらを選びますか? 一度、真剣に考えてみる価値がありそうです。

【バドミントン】上手い人と何が違う? 実践フィードバックから学ぶ上達の鍵

最後は、実践的なバドミントンのアドバイス。参加者のプレー動画を見ながら、具体的な改善点が指摘されました。これはバドミントンに限らず、他のスポーツや仕事にも応用できる視点が含まれています。

差がつくポイントは?

- 打点の高さ:上手い人は常に高い位置でシャトルを捉えようとする。低い位置で取ると、相手に時間を与え、不利な状況になりやすい。

- プレーのテンポ:シャトルを「待って」打つのではなく、予測して素早く動き、早いタイミングで打つ。特にクロスに打つ場合は、相手の準備が整う前に素早く打つことが重要。

- ポジショニング:打った後に安易に下がる癖(下がり癖)はないか? 特に前衛は、ネット前に詰める意識が重要。

- メンタル:「ミスしたくない」「やられたくない」という気持ちが強すぎると、安全策(保険をかけるプレー)に走り、積極的なプレーができなくなる。時にはリスクを取る勇気も必要。

練習の落とし穴

「練習すれば上手くなる」とは限りません。悪い癖やイメージを持ったまま練習を繰り返すと、むしろ下手になる可能性すらある、と話者は警鐘を鳴らします。自分が「上手くなりたい」のか、それとも単に「ストレスを発散したい」のか、練習の目的を意識することも大切かもしれません。

上手い人のプレーを見て、良いイメージを持つこと。そして、それを意識して練習すること。地道ですが、これが上達への確実な道と言えそうです。

今回の勉強会は、貧困問題からAI、勝負論、そして具体的なスポーツ指導まで、非常に幅広い内容でした。しかし、その根底には**「表面的な事象に惑わされず本質を見抜く」「固定観念を疑い、多角的に物事を捉える」「能動的に考え、行動する」**といった、共通の重要なメッセージが流れていたように感じます。

皆さんも、日々の生活の中で「当たり前」と思っていることについて、少し立ち止まって考えてみてはいかがでしょうか。新しい発見があるかもしれません。