タイトル:【運命の岐路】絶望の淵から掴んだ光 ― 2020年、逆境が私たちに刻んだ進化の軌跡と5つの真理

本著は、2020年投稿「激動の2020年」のAIリメイク版です。

序章:歴史の奔流の中で

2020年。それは単なる一年ではなかった。私たちの人生を、チームの未来を根底から揺さぶり、そして、計り知れないほどの価値観を授けてくれた、まさに歴史的な転換点。この未曾有の激動を、「出来事」という名の軌跡と、「獲得した価値観」という名の羅針盤、この二つの光で照らし出し、言語化することで、「人とチームの成長」という普遍的なテーマに、再現可能な道筋を灯したい。これは、絶望の淵から這い上がり、進化を遂げた私たちの、魂の記録である。

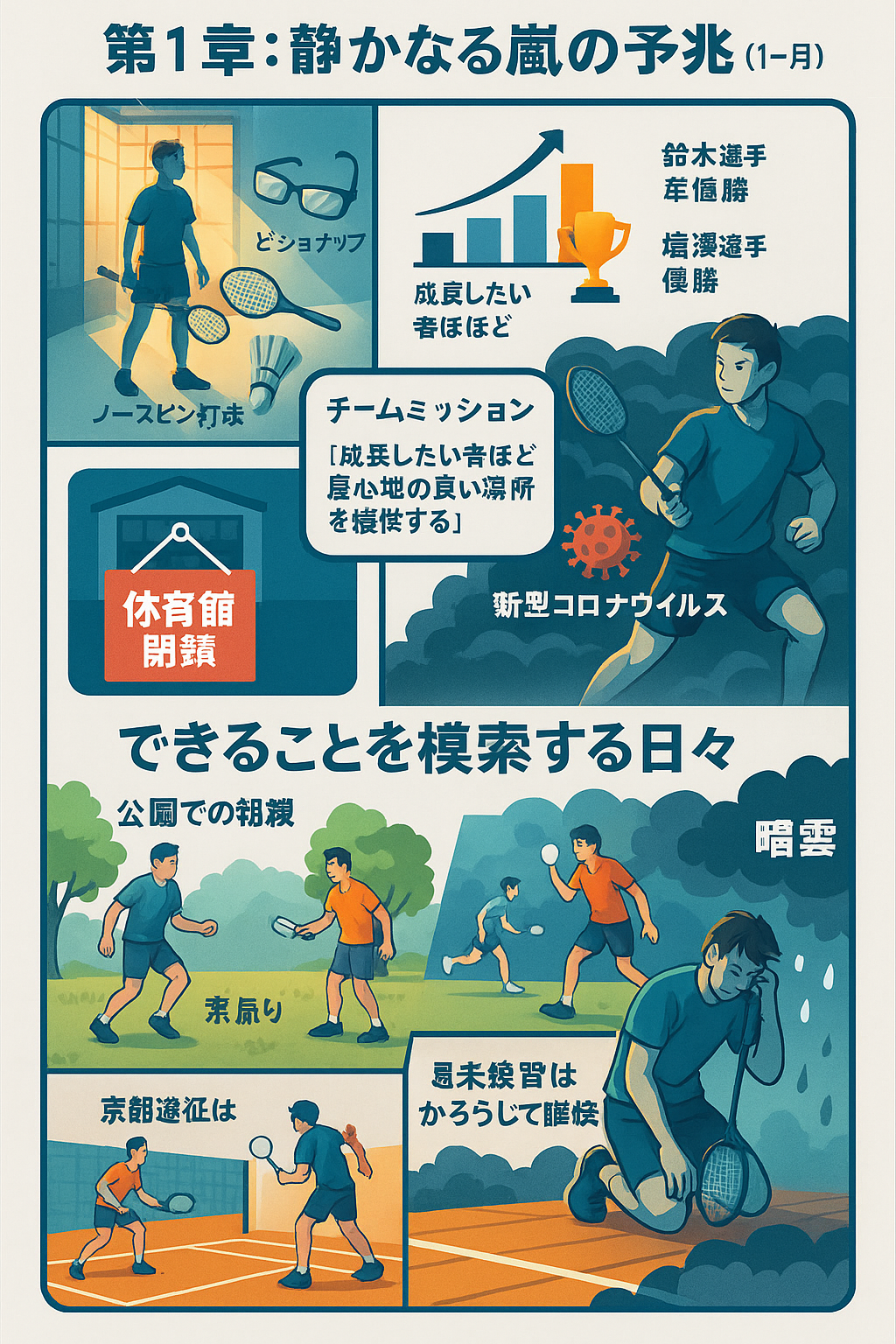

第一章:静かなる嵐の予兆 (1月~3月)

希望に満ちた幕開けだった。元旦、高棚体育館に差し込む初日の光を浴び、「今年も限界まで挑み続けよう」と誓ったあの日。まだ、この先に待ち受ける想像を絶する試練など、知る由もなかった。

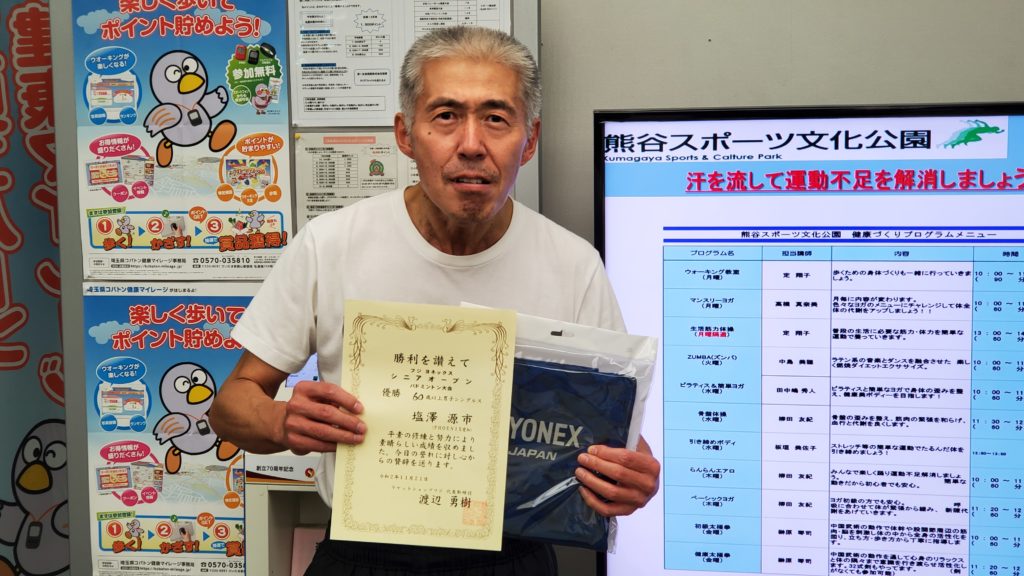

ビジョナップによる視力強化、ノースピン打法の追求。愛知県社会人シングルスでの鈴木選手の準優勝(35歳代)、塩澤選手の優勝(60歳代)。課題を練習に落とし込み、着実に歩みを進める日々。チームミッション「成長したい者ほど居心地の良い場所を提供する」を胸に、誰もが更なる高みを目指していた。順風満帆に見えた航海。しかし、水面下では不気味な潮流が渦巻き始めていたのだ。

「新型コロナウイルス」――その名は、日増しに重く響き渡る。2月、利用できない体育館が現れ始める。3月には、ホームグラウンドである高棚体育館までもが閉鎖。練習場所を失い、平日の朝練は公園へ。屋外でのフットワーク、ムチ運動…。限られた環境で、できることを模索する日々。「2週間程度の辛抱だ」当初の楽観は、脆くも崩れ去ろうとしていた。

週末練習はかろうじて継続できた。京都遠征では、鈴木選手が格上相手に7試合を戦い抜き、初勝利をもぎ取る快挙。敗戦の中にも確かな手応えを感じ、「もっと強くなりたい」という渇望が、チーム全体を突き動かしていた。浜松での一日練習では、疲労困憊の身体に鞭打ち、最後の最後までトレーニングに打ち込んだ。向上心は燃え盛っていた。

だが、現実は非情だった。練習場所は、一つ、また一つと失われていく。暗雲は、もうすぐそこまで迫っていたのだ。

第二章:絶望と決断 ― ファーストエディションの黎明 (4月)

ノースピンへのこだわりから、ピンポン球練習も導入。着実にレベルアップを実感していた矢先、運命の槌が振り下ろされた。4月最終週、緊急事態宣言発令。全ての体育館が、扉を閉ざした。

「やっと掴みかけた成長の灯火を、ここで消してたまるか!」

脳裏をよぎる、二つの道。

- 屋外でできることだけで凌ぐのか?

- それとも、自らの手で練習環境を創り出すのか?

鈴木選手には、まさに覚醒の時が訪れていた。この停滞がいつまで続くのか、誰にも分からない。成長の絶好機を逃す選択など、私にはできなかった。

「4月25、26日の二日間は、未来へ投資しよう」

選手たちに告げた言葉は、重い決断だった。「継続はパクりなり」を掲げ、365日トレーニングを続けてきた私たちにとって、練習を中断し、環境構築に全力を注ぐことは、これまでの信念を覆す行為に他ならなかった。

プランはあった。いや、それはプランというより、漠然とした「妄想」に過ぎなかった。ゼロからのスタート。羽根を打てる最低限の環境とは何か? レンタルガレージ、貸し倉庫、工場跡地、屋根付きの更地…。可能性を探り、現地へ足を運んだ。多くの方々の声に耳を傾けた。

そして、運命の出会いが訪れる。レンタルガレージで決まりかけていた矢先、大きな倉庫を厚意で貸してくださる方と巡り合ったのだ。即決、即契約。これが、私たちの手で創り上げた最初の聖地、「ファーストエディション」誕生の瞬間だった。4月26日のことである。

安堵も束の間、契約を終えたその足で、私たちは次の土地を探し始めていた。このファーストエディションが、永住の地ではないという予感。セカンドエディションへの道筋が、すでに心に見えていたのかもしれない。

そして4月30日、ファーストエディションでの練習が始まった。天井高は5~7メートルと決して理想的ではなかったが、創意工夫で多くのメニューをこなせることが分かった。未来への投資は、幸運にも最初の果実を結んだのだ。いつしか、私たちの合言葉は「Just Do It!」「今すぐやろう!」に変わっていた。逆境が生んだ、行動力の覚醒だった。

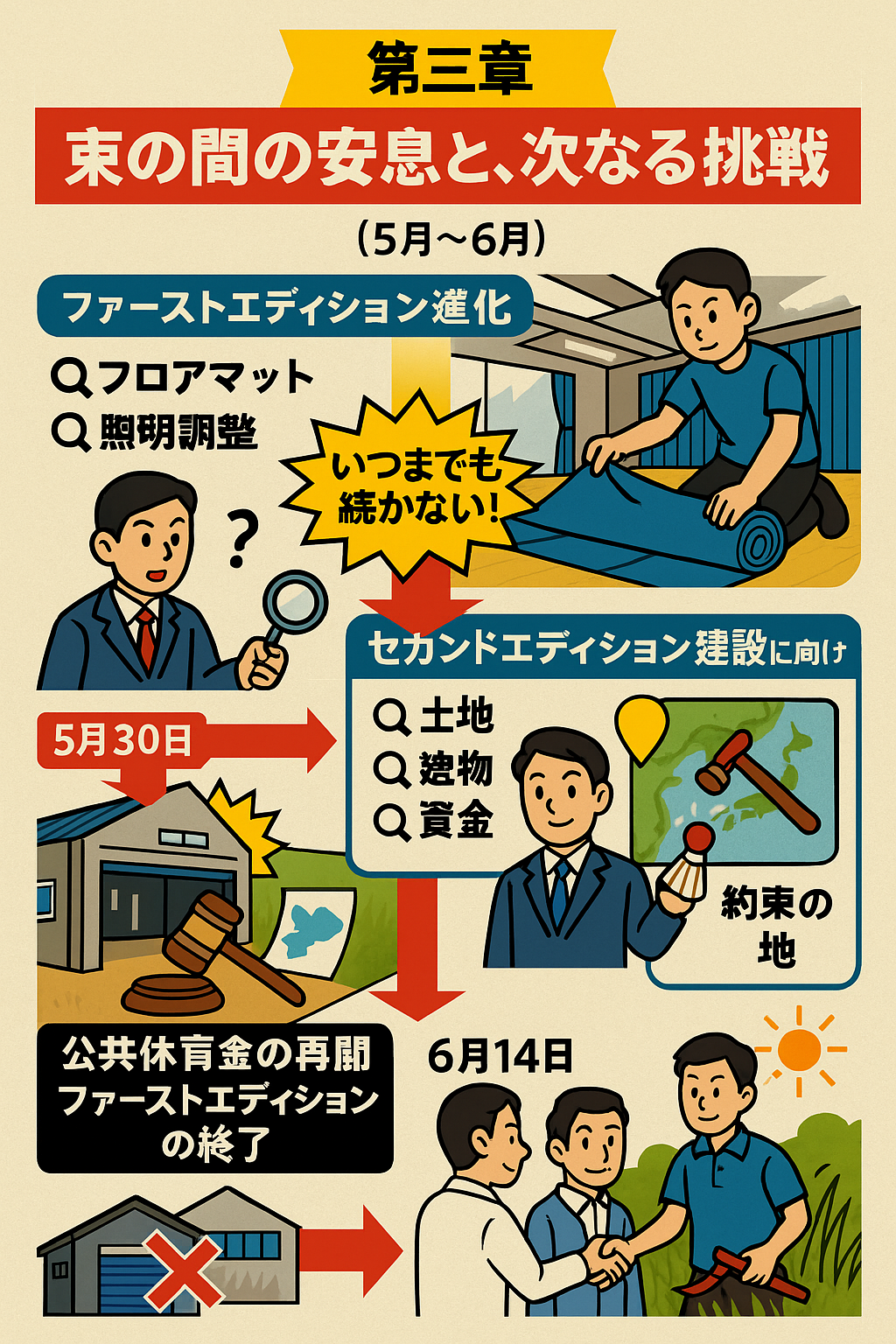

第三章:束の間の安息と、次なる挑戦 (5月~6月)

ファーストエディションにフロアマットを敷き、照明を調整し、より快適な空間へと進化させながら、練習計画は着実に進んでいった。しかし、「いつまでも借りられる保証はない」という冷静な視点は失っていなかった。セカンドエディション建設に向けた情報収集は、水面下で続けられていた。

土地の選定、建築可能な建物の種類、資金繰り…。建設業者、不動産業者、銀行を駆け回り、知識という武器を蓄えていく。そして5月30日、ファーストエディションでの練習開始からちょうど一ヶ月後、私たちはある土地と出会う。不思議と良い「気」の流れを感じる、運命的な場所。後のセカンドエディションが建つ、約束の地だった。翌日のブログに、私は無意識にこう記していた。「ファーストエディション最終日!?」と。何かが終わる予感、そして始まる予感が、そこにはあった。

別れは、いつも突然だ。公共体育館の利用再開に伴い、ファーストエディションの貸し出しは停止となった。幸い、公共体育館での練習は可能となり、計画の遅延は免れた。しかし、私たちの視線は、すでにその先、セカンドエディションへと注がれていた。

土地は決まった。地元の方々の温かさと、あの場所が持つ不思議な魅力に導かれるように。問題は建物だ。迷いはあった。しかし、岡山県からわざわざ打ち合わせに駆けつけてくれた建設業者の熱意に、私たちは魂の共鳴を感じた。仲間としての絆を感じた。6月14日、契約。そのわずか6日後の6月20日には、塩澤氏が炎天下で草刈りを強行。夢の実現に向け、歯車は力強く回り始めた。

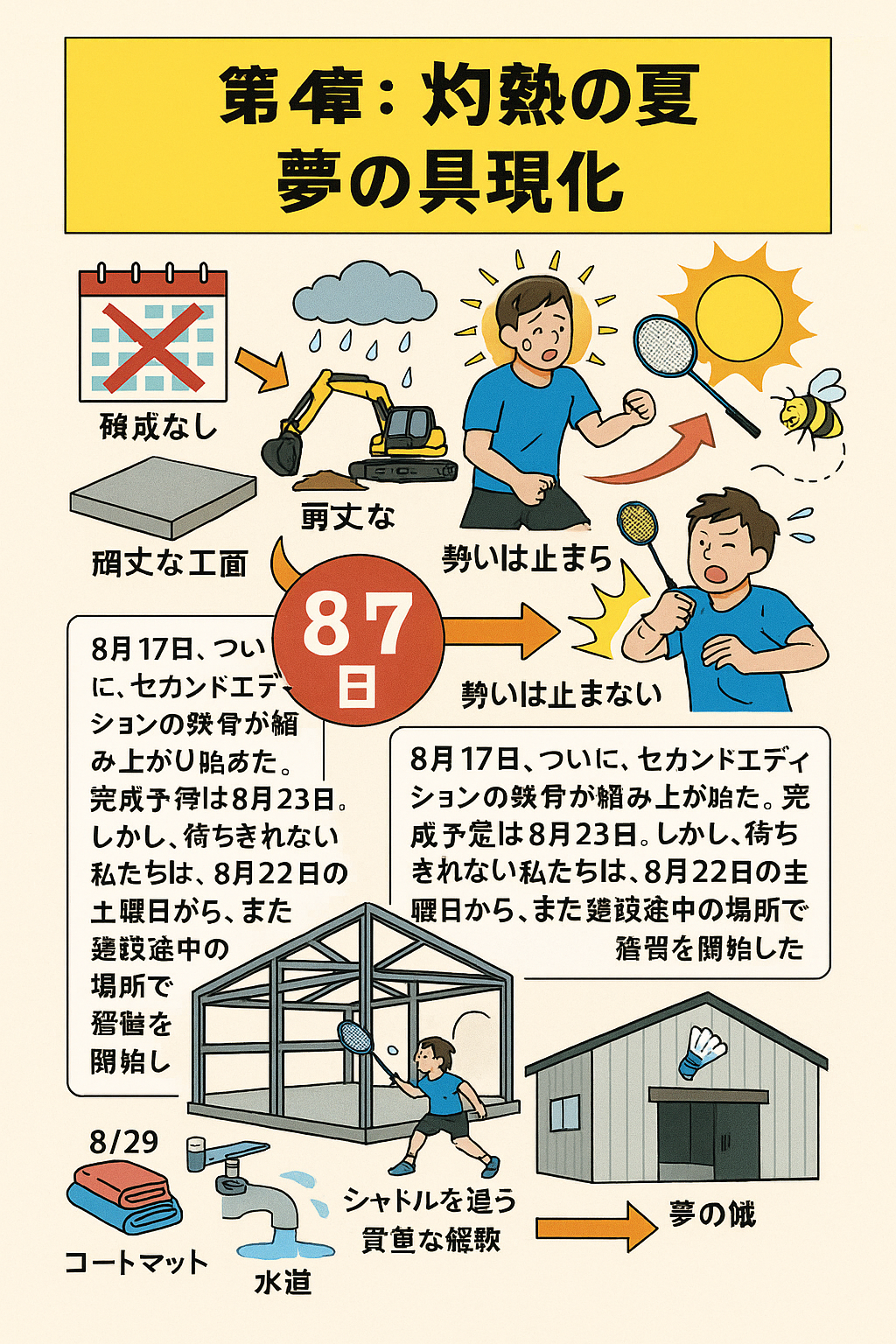

第四章:灼熱の夏、夢の具現化 (7月~8月)

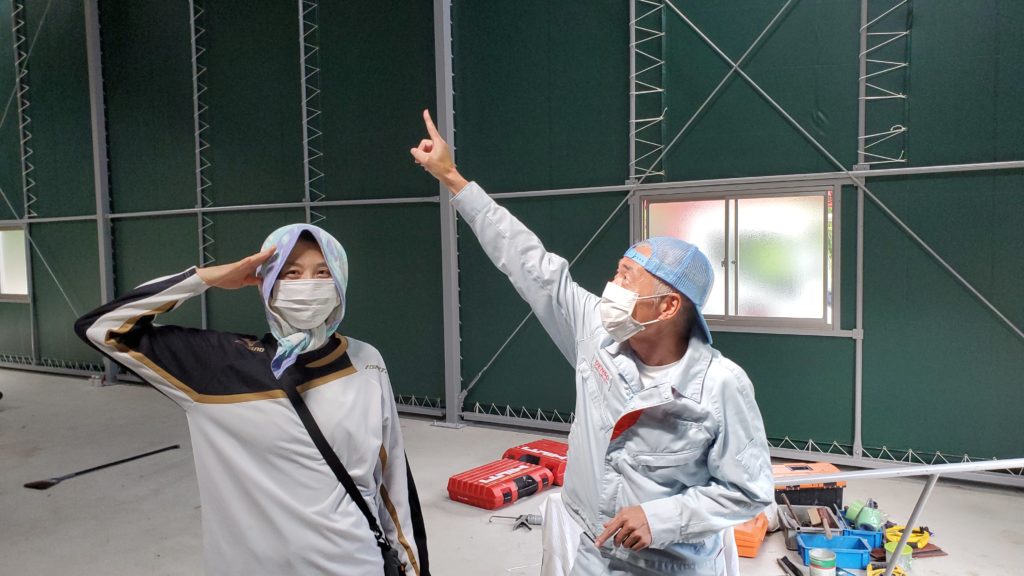

7月10日から予定されていた造成工事は、長引く梅雨に阻まれ、始まったのは7月28日。しかし、梅雨明け後は天候に恵まれ、猛スピードで工事は進んだ。8月10日には、頑丈な土間が完成。灼熱の太陽の下、公共体育館での練習も一日も欠かさなかった。鈴木選手が蜂に刺されるというアクシデント(!)もあったが、チームの勢いは止まらない。

そして、8月17日。ついに、セカンドエディションの鉄骨が組み上がり始めた。完成予定は8月23日。しかし、待ちきれない私たちは、8月22日の土曜日から、まだ建設途中のその場所で練習を開始した。鉄骨の間を縫ってシャトルを追うという、おそらく二度とないであろう貴重な(?)経験。8月29日にはコートマットが敷かれ、水道も開通。私たちの手で創り上げた夢の城は、日に日にその姿を整えていった。

第五章:加速する進化 ― 新たな挑戦の幕開け (9月~12月)

9月5日、電気が通り、エアコンが設置された。ついに、合宿が可能となったのだ。週末、朝から晩までバドミントンに没頭できる喜び。しかし、満たされた心の一方で、新たな渇望が生まれていた。「もっと加速できるのではないか?」「元旦の誓い、『可能な限りのことをやり続けよう』を、本当に体現できているか?」

自問自答の末に見えた答え。それは、自作体育館が生み出した「時間」という新たな資源の活用だった。移動や準備にかけていた時間を、練習や学びの時間へと転換する。これまで「できなかったこと」に挑戦し、選手の可能性をさらに引き出すのだ。

「Just Do It!」の精神は、もはやチームのDNAとなっていた。「できなかった活動」への挑戦は、瞬く間に始まった。

- 練習メニュー動画作成: いつでも、どこでも復習できるように。初参加者への説明効率も格段に向上した。現在も継続中だ。

- ヒデさん招聘: 我々に常に示唆を与えてくれるヒデさんを招き、直接アドバイスを仰いだ。その夜のミーティングでの熱い言葉は、私たちの魂をさらに燃え上がらせた。そして、11月の試合情報を得て即エントリー。目標を得た鈴木選手、塩澤選手の目の色が変わった。「あと2週間しかない!」緊張感が、練習に新たな生命を吹き込んだ。

- バイクトレーニング再開: 公園での朝練技術があるレベルに達したと判断。自宅にバイクを導入し、動画でのイメージトレーニングを兼ねた効率的なトレーニングへ移行。移動時間をも削り、さらなる時間創出と活動拡大を追求した。

- オンラインサロン入会: 「前言撤回」「Just do it!」に共鳴し、中田敦彦氏の「Progress」へ。日々、刺激とエネルギーを受け取り、それがホームページ名、オンライン教室活動へと繋がっていく。

11月は、さらに目まぐるしい月となった。

- ホームページ「Badminton Progress」開設: 練習動画のアーカイブ化と、目的別検索による自習効率の向上を目指した。

- ブログ開始: 活動で得た価値観やマインドを言語化し、発信。チームと個人のミッションステートメントも見直し、掲載。成長の軌跡を刻む。

- 試合出場: 急遽決まった試合に向け、ゲーム練習で実戦感覚を研ぎ澄ます。塩澤選手は60代で見事優勝。鈴木選手は惜敗したものの、技術的な進化は明らかで、確かな手応えを掴んだ。

- 内面へのアプローチ: 試合後、鈴木選手には技術的な反省に加え、彼女自身が封印しているであろう「負けず嫌い」という感情と向き合うよう促した。ブログという形で内省を深める課題を与えた(これは12月に感動的な文章として結実する)。

- マインドマップ作成: 現在の活動が、どのような目的意識に繋がっているのかを可視化。脳内の整理が進み、「仕事にも活かしたい!」という前向きな声が聞かれた。

- 「球出し源さん」始動: 塩澤氏の「返済のために稼ぎたい」という率直な思いに応え、空き時間を利用した一般向け練習サポート(時給1000円!)を提案。「こそ練」ニーズに応える新たな挑戦が始まった。

そして12月。激動の一年の締めくくり。練習説明動画は34本に達し(平均2日に1本!)、鈴木選手の初ブログ「負けず嫌いさえ利用する」が完成。彼女が自身の内面と深く向き合い、過去のトラウマを乗り越えようとする姿に、監督と選手という関係を超えた強い絆を感じた。私自身も、この一年を総括すべく、この文章を書き始めた。

12月26日、今年最後の試合。鈴木選手は全国トップレベルの選手に敗れたものの、ラリーは格段に長くなり、一年間の成長をコート上で証明してみせた。

年末、鈴木選手が言語化した2020年の成長リストは、目覚ましいものだった。ノースピン感覚の理解、フットワークの進化、プッシュの恐怖心克服、イヴァノフ打ちによる角度ある攻撃、クリアでの押し負けない力、ネット前のノーモーション技術、フォア奥からの強打、ハイバックの安定… 枚挙にいとまがない。

これが、私たちの2020年の「出来事」の全てである。そして、この激流の中で、私たちはかけがえのない「価値観」という宝物を手に入れたのだ。

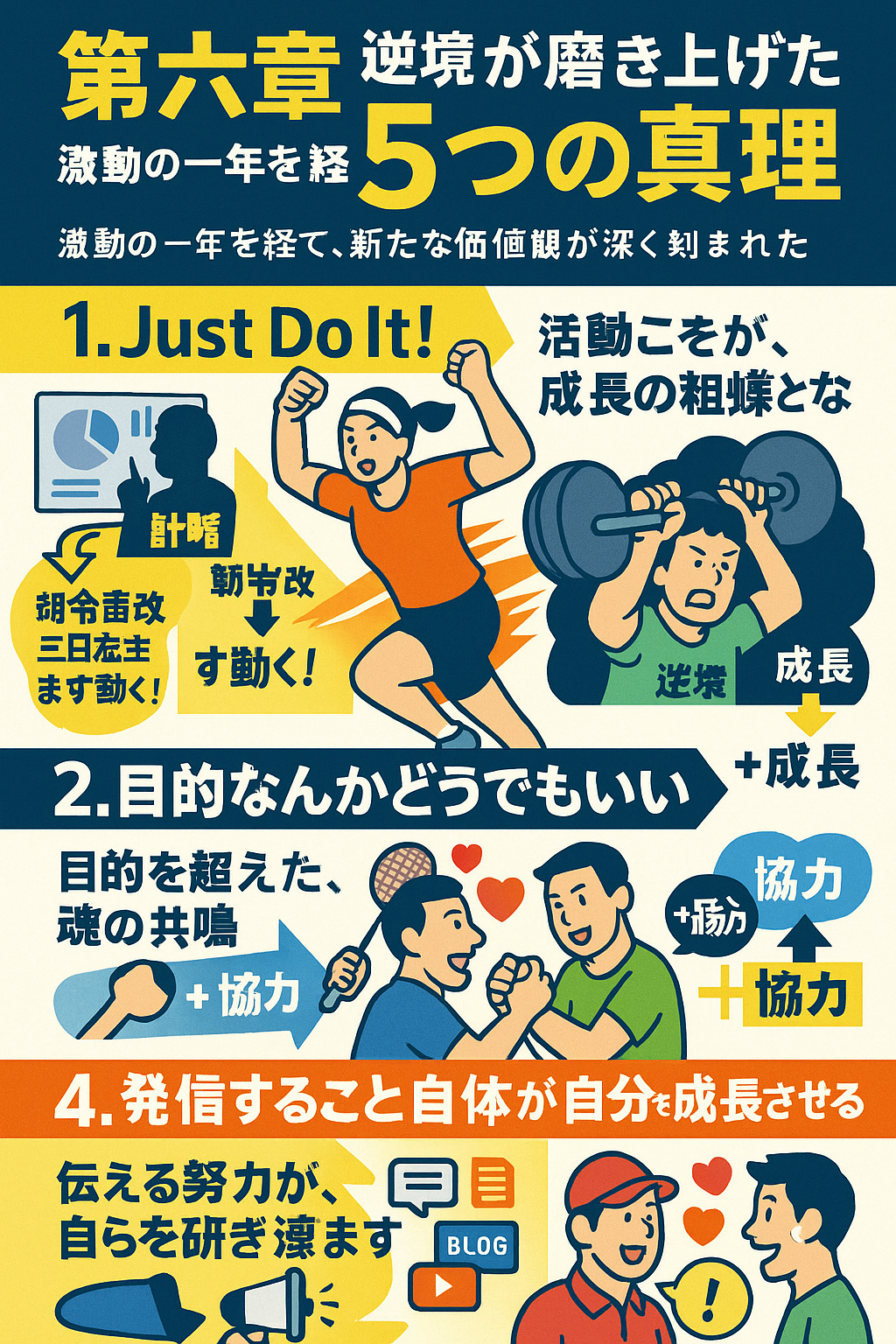

第六章:逆境が磨き上げた、5つの真理

激動の一年を経て、私の中に、そしてチームの中に、新たな価値観が深く刻まれた。それは、これまでの常識を覆し、私たちを新たなステージへと導く、5つの真理だった。

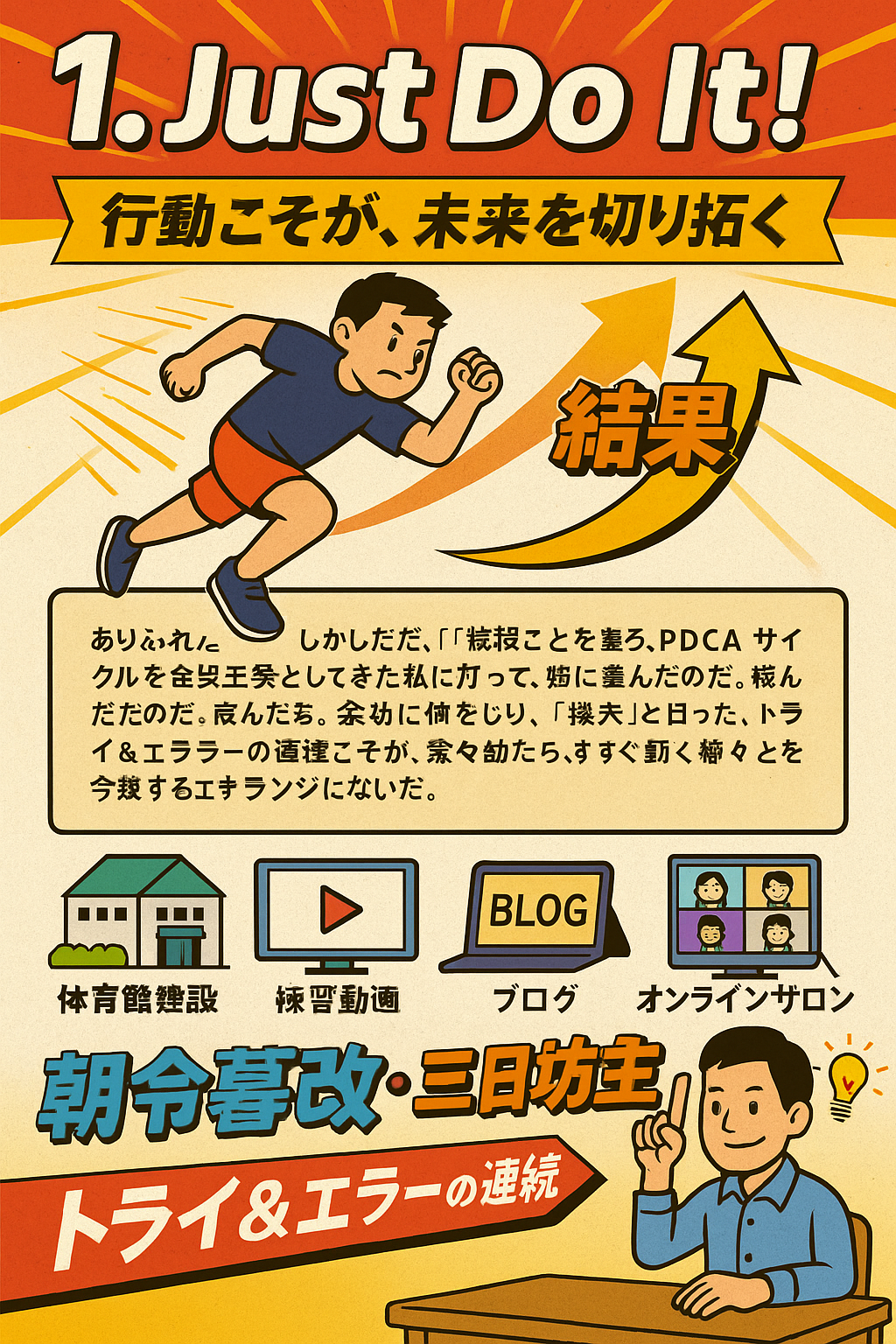

1.Just Do It! ― 行動こそが、未来を切り拓く

ありふれた言葉かもしれない。だが、「継続こそ美徳」と信じ、PDCAサイクルを金科玉条としてきた私にとって、これは革命的な価値観の転換だった。「体育館を建てる」という塩澤さんの宣言を三年以上聞きながら、私自身は何も行動を起こさなかった。しかし、外的要因とはいえ、自ら動かざるを得なくなった時、学んだのだ。計画に時間を費やすより、小さくてもいい、「速攻」で結果を出すことの重要性を。

ファーストエディションという小さな成功が、「やれる」「またやりたい」という自信と意欲をメンバーに与え、協力の輪を広げ、セカンドエディションという大きな成功へと繋がった。失敗もあるだろう。だが、やってみなければ何も始まらない。体育館建設、練習動画、ブログ、オンラインサロン… 思い立ったら、まず動く。ダメなら、その時考えればいい。「朝令暮改」「前言撤回」「三日坊主」すら、行動した証であり、成長の糧なのだ。このトライ&エラーの連続こそが、人を、チームを、進化させるエンジンとなる。継続だけでなく、「すぐやる」「すぐやめる」ことすらも。人は、どんな経験からも学べるのだ。

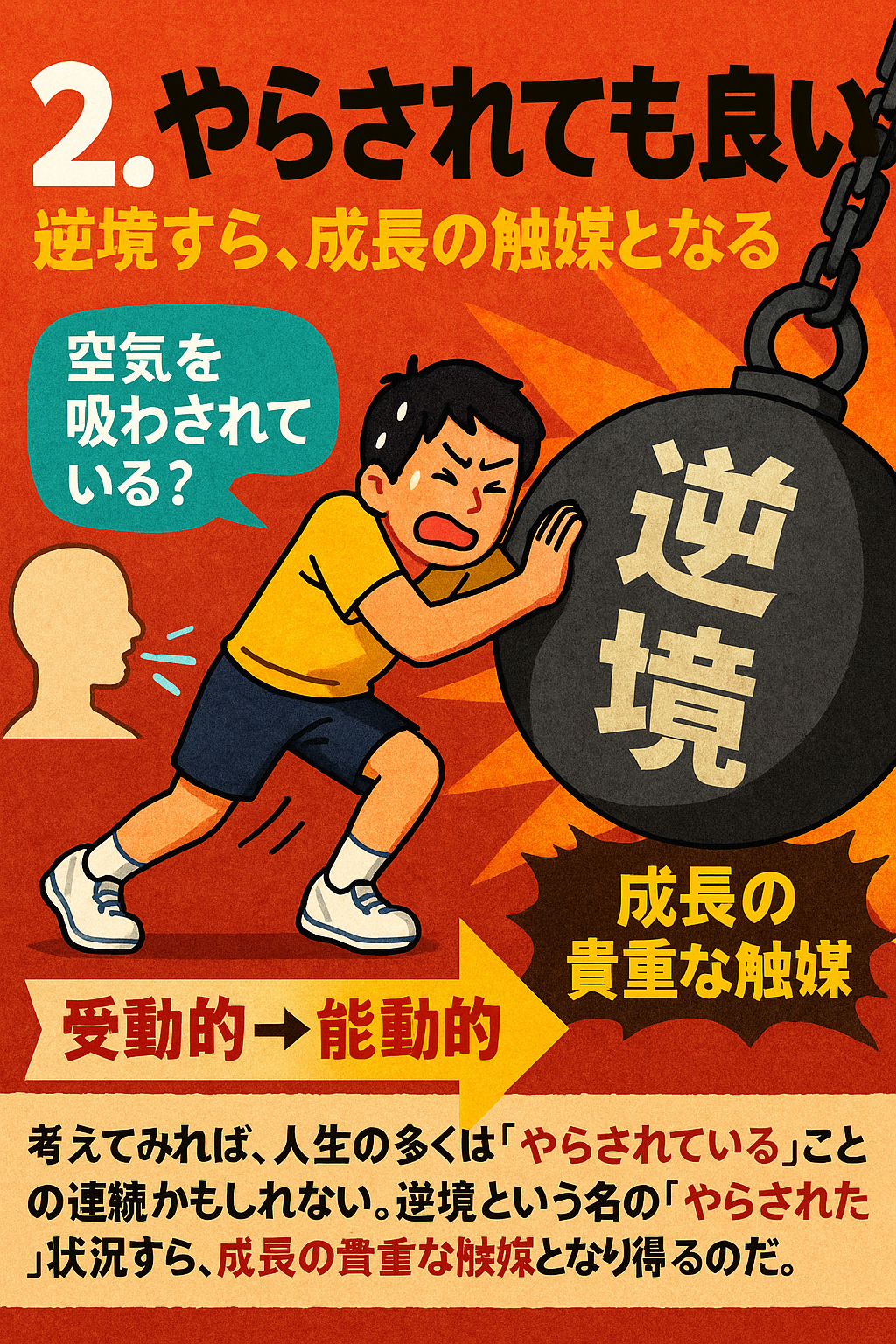

2.やらされても良い ― 逆境すら、成長の触媒となる

「練習はやらされるな、自らやれ」。私もかつてはそう信じていた。自発性こそが善であり、受け身は悪だと。しかし、今回の体育館建設は、計画的でも自発的でもなく、外的要因によって「やらされた」側面が強い。だが、結果として得られた学びは計り知れない。

考えてみれば、人生の多くは「やらされている」ことの連続かもしれない。空気を吸うことすら、生きるために「吸わされている」とも言える。重要なのは、「やる」か「やらされる」かではなく、その経験から何を得るかだ。受動的な状況であっても、そこに学びを見出し、能動的に意味付けすることはできる。逆境という名の「やらされた」状況すら、成長の貴重な触媒となり得るのだ。やはり、人はどんな経験からも成長できる。

3.目的なんかどうでもいい ― 目的を超えた、魂の共鳴

かつての私は、同じ目的や価値観を共有しなければ、真の協力は生まれないと思い込んでいた。「日本リーグ優勝」という共通目標があるからこそ、切磋琢磨できるのだと。価値観の異なる者とは、共に歩めないと。

しかし、塩澤さんという、私とはある意味で真逆の価値観を持つ(注:これは決して否定的な意味ではない)人物と力を合わせ、不可能と思われた体育館プロジェクトを驚異的なスピードで成功させた経験は、私の固定観念を粉々に打ち砕いた。まるでハンマーで頭を殴られたような衝撃。相手の目的が何か、価値観がどうかなんて、協力し合う上では本質的な問題ではなかったのだ。

互いの違いを認め、尊重し、それぞれのエネルギーを持ち寄れば、目的や価値観が異なっていても、とてつもない力を生み出せる。どんな目的を持つ人とも協力し合い、共に成長できる。…やはり、人はどんな経験からも成長できる。この気づきから、「力を合わせて上達しよう」という新たな合言葉が生まれた。

4.発信すること自体が自分を成長させる ― 伝える努力が、自らを研ぎ澄ます

以前は、自分の知見を発信することが相手を成長させ、それが巡り巡って自分に返ってくる、という成長モデルを描いていた。「自分の研究 → 周りの成長 → 自分の成長」というスパイラル。

しかし、練習動画をメニューごとに整理し、ポイント解説を加え、ブログやマインドマップで思考を言語化して発信する中で、私は「相手にどうすれば伝わるか」を、かつてなく深く考えるようになった。直接対話できない相手を想像し、言葉を選び、構成を練る。この「伝える努力」のプロセスそのものが、私の思考を整理し、理解を深め、結果として選手への伝え方をも変えていったのだ。

「すごく分かりやすい!」という選手の反応は、私の伝え方が進化した証であり、同時に、これまでの伝え方では十分に届いていなかったという反省でもあった。相手に伝える努力は、相手の反応に関わらず、まず自分自身を成長させる。発信とは、他者のためだけではなく、何よりもまず、自分自身を磨き上げるための砥石なのだ。

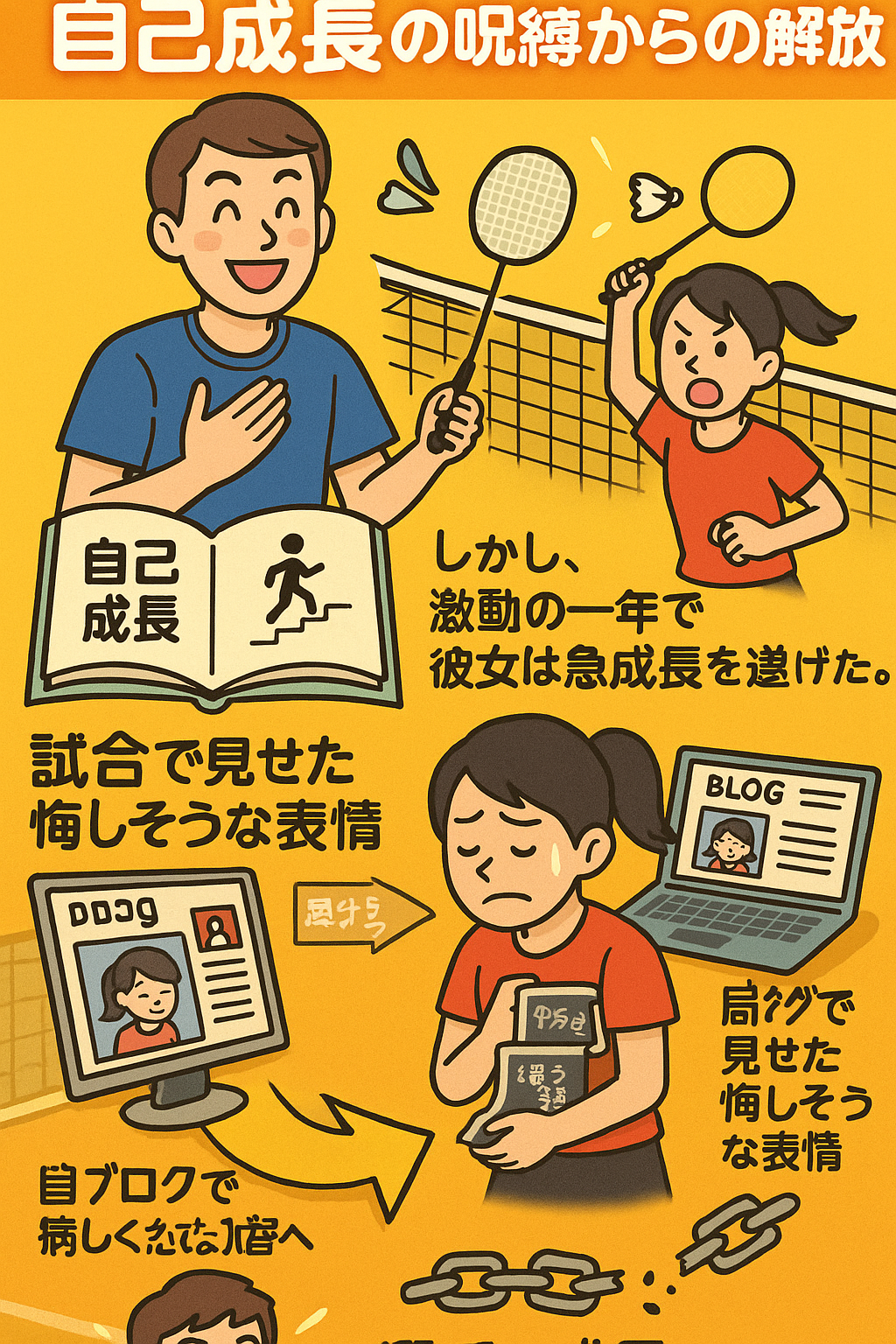

5.選手の成長自体が喜び ― 自己成長の呪縛からの解放

2019年までの私は、「自己成長」を人生の至上命題としていた。選手育成も、結局は自分が成長するための手段だと考えていた。「選手の成長が自分の喜び」なんて、感謝や評価を求める欲求を隠すための「きれいごと」だとさえ思っていた。自分から離れた教え子の成功を素直に喜べない指導者を、少なからず見てきたからだ。

今年も、「可能な限りのことを尽くそう」という自己成長の信念に基づき行動してきた。しかし、この激動の一年を経て、選手たちは私の想像を超える急成長を遂げた。技術的な飛躍はもちろん、試合で見せる悔しそうな表情、ブログで自身の弱さと向き合う姿…。それは、私が計画的に「育てた」というより、彼ら自身の力と、この特殊な一年という環境が生み出した奇跡だった。

気づけば、私は彼らの成長を、心の底から喜んでいた。自分の成長のため、可能な限りを尽くそうと活動してきたはずなのに、辿り着いたのは予想もしなかった『とんでもない場所』だった。だが、もう自己成長がどうとか、それがきれいごとかどうかなど、もはやどうでもよくなっていた。ただ純粋に、選手の成長、それ自体が私の喜びなのだと、魂が理解していた。この発見は、長年私を縛っていた自己成長という名の呪縛からの、予期せぬ解放だったのかもしれない。

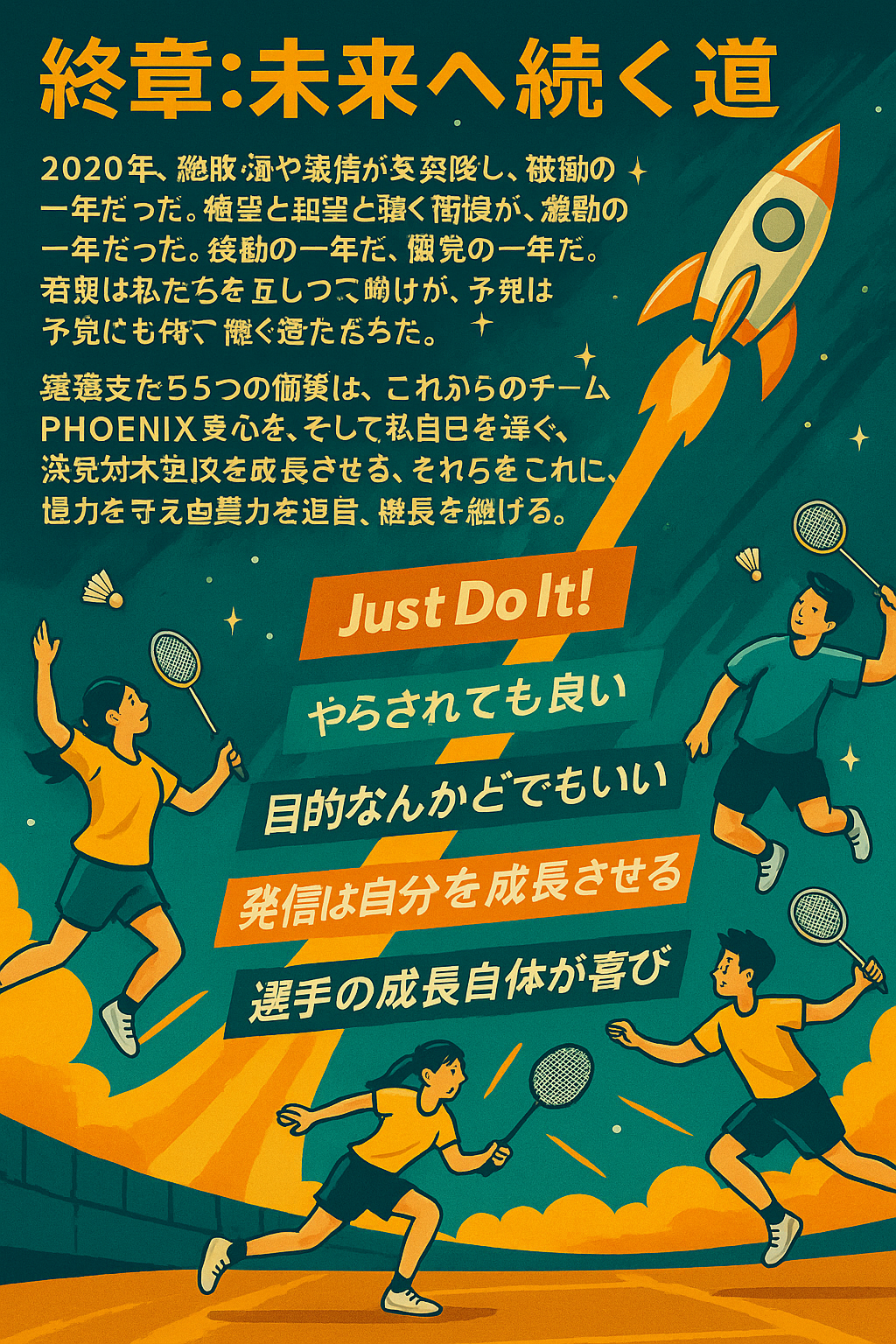

終章:未来へ続く道

2020年。それは、絶望と希望が交錯し、破壊と創造が繰り返された、激動の一年だった。私たちは多くを失い、そして、それ以上に多くを得た。逆境は私たちを打ちのめすどころか、予期せぬ進化へと導いてくれた。

獲得した5つの価値観は、これからのチームPHOENIX愛知を、そして私自身を導く、揺るぎない灯火となるだろう。「Just Do It!」「やらされても良い」「目的なんかどうでもいい」「発信は自分を成長させる」「選手の成長自体が喜び」。これらを胸に、私たちはこれからも、変化を恐れず、挑戦を続け、成長の限界を押し広げていく。

この記録が、今、困難に立ち向かっている誰かの、ほんの小さな勇気や希望となれたなら、これ以上の喜びはない。

2020年12月31日

チームPHOENIX愛知 監督 中島信頼