【2025年11月13日 書籍レポート】

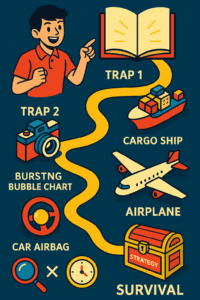

『世界「倒産」図鑑』から学ぶ

失敗の本質と未来への生存戦略

👋 はじめに:なぜ今、「失敗」を学ぶのか?

こんにちは!Phoenix-Aichiオンライン教室、本日のブログ担当は、少し肌寒くなってきた風に秋の深まりを感じている広報担当の「カイト」です。

突然ですが、皆さんは「成功者の自伝」と「企業の倒産事例」、どちらが勉強になると思いますか?

多くの人は成功法則を知りたがります。しかし、成功には「運」や「タイミング」という再現性の低い要素が多分に含まれています。一方で、「失敗」には明確なパターンがあり、再現性のある「教訓」が詰まっているのです。

今回ご紹介するのは、荒木博行氏の著書『世界「倒産」図鑑』です。

「倒産」と聞くと暗いイメージを持つかもしれませんが、この本は違います。過去の事例を「教訓と知恵の宝庫」と捉え、なぜその企業がつまずいたのかを、まるで図鑑のように分類・解説してくれています。

今日は、本書から厳選した5つの事例を通じて、私たちが陥りやすいビジネス(そして人生)の落とし穴について、徹底的にわかりやすく解説していきます。

🔍 倒産には「型」がある

本書の面白いところは、倒産の原因を大きく「戦略の問題」と「マネジメントの問題」に分け、さらに細かく5つのパターンに分類している点です。

- 過去の亡霊型:成功体験が邪魔をして変化できない

- 脆弱シナリオ型:攻めすぎて防御がおろそかになる

- 焦りからの逸脱型:起死回生を狙って自滅する

- 大雑把型:緻密さを欠いた攻めで転ぶ

- 機能不全型:トップと現場が乖離する

これらを見ていきましょう。きっと「あ、これ自分の周りでも見たことあるかも…」と思うはずです。

1. 【戦略ミス】分析しすぎてチャンスを逃す

~ポラロイドの事例~

📸 イノベーションのジレンマ

かつて「インスタントカメラ」で世界を席巻したポラロイド社。実は彼ら、1980年代という非常に早い段階から「デジタルカメラ」の技術に注目していました。

しかし、彼らは倒産しました。なぜか? それは「分析」を重視しすぎたからです。

当時の経営陣は、デジタル市場の可能性を徹底的に「分析」しようとしました。しかし、まだ世の中に存在しない市場の規模なんて、どれだけ計算しても正確な数字は出ません。結果、「収益性が見えない」という理由でデジタル化の企画は否決され続けました。

教訓:

新しいこと(0→1)を始めるときに、既存のデータ分析は通用しません。「分析」するのではなく、まずは小さく出して市場で「学習」する姿勢こそが、変化の激しい時代を生き残る鍵なのです。

2. 【戦略ミス】攻めすぎて自滅する

~鈴木商店の事例~

🚢 一本足打法の脆さ

鈴木商店という名前、歴史の授業で聞いたことがあるかもしれません。大正時代、三井・三菱を凌ぐほどの勢いがあった総合商社です。

彼らは第一次世界大戦中、猛烈な勢いで商品を買い占め、巨万の富を築きました。しかし、戦争が終わり反動不況が来ると、一気に経営危機に陥ります。

最大の問題は、事業の「ポートフォリオ(構成)」と「ファイナンス(資金調達)」のバランスが悪かったことです。

- 事業が「貿易」という不安定なものに偏っていた

- 資金調達を「台湾銀行」という一つの銀行に依存していた

頼みの綱だった台湾銀行からの融資が止まった瞬間、巨大企業はあっけなく崩壊しました。

3. 【マネジメントミス】見たいものしか見ない

~千代田生命の事例~

🙈 焦りが生む「認知の歪み」

かつて五大生保の一角だった千代田生命。バブル期、シェア低下に焦った経営陣は、堅実な経営を捨ててハイリスク・ハイリターンな投融資に走ります。

「景気は上がり続ける」「この投資は絶対に儲かる」。そう信じ込み、危険信号を無視し続けました。

これは心理学で言う「シングル・ループ・ラーニング」の罠です。自分たちの前提(景気は良いはずだ)を疑わず、その枠組みの中だけで行動を修正しようとしてしまったのです。

結果、バブル崩壊とともに巨額の不良債権を抱え、更生特例法(金融機関向けの倒産法)の適用を申請することになりました。

4. 【マネジメントミス】守りを忘れた攻め

~スカイマークの事例~

✈️ 「攻守バランス」の欠如

航空業界の風雲児、スカイマーク。徹底的なコストカットで黒字化に成功しましたが、LCC(格安航空会社)の台頭を受け、大きな賭けに出ます。

それは、超大型機A380を購入し、国際線に参入するという壮大な計画でした。

しかし、円安や燃料費高騰といった外部環境の変化(イベントリスク)が直撃し、資金繰りが悪化。民事再生法を申請しました。

航空業界はテロや疫病、為替など、自分たちではどうにもならないリスクが高い業界です。だからこそ、本来は「守り(財務の安全性)」をガチガチに固める必要があります。スカイマークは、攻めに全振りしすぎて、守備力がゼロになっていたのです。

「自分の業界は、攻めが大事か、守りが大事か?」 このバランス感覚を見誤ると、致命傷になります。

5. 【マネジメントミス】現場の声が届かない

~タカタの事例~

📢 組織の機能不全

エアバッグで世界シェア2位を誇ったタカタ。しかし、製品の欠陥による大規模リコール(回収・無償修理)問題で経営破綻しました。

原因は、エアバッグのガス発生剤として、扱いが難しい「硝酸アンモニウム」を採用したこと。そして、海外工場の品質管理に問題があったことでした。

最大の問題は、トップが「日本の開発は完璧だ」と信じ込み、海外の生産現場の実情(高温多湿な環境での品質劣化など)を把握していなかったことです。

イエスマンばかりの組織では、不都合な真実(Bad News)がトップに届きません。「組織の風通し」が悪くなると、現場の小さな火種が、会社を燃やし尽くす大火事になるのです。

📝 まとめ:倒産から導き出される「戦略」の公式

ここまで5つの失敗事例を見てきました。これらに共通するのは、「視野の狭さ」と「時間軸の短さ」です。

著者は最後に、非常に示唆に富む「戦略的」という言葉の定義を紹介しています。

倒産する企業は、このどちらか、あるいは両方が欠けています。

「今の利益(短い時間軸)」だけを追ったり、「自分たちの技術(狭い論点)」しか見ていなかったり。

逆に言えば、私たちが個人として生き残るためにも、この公式は使えます。

「今の仕事だけでなく、将来のキャリアも考える(時間軸)」

「会社の中だけでなく、副業や趣味の世界も広げる(論点の多さ)」

『倒産図鑑』は、決して企業の墓場を巡るツアーではありません。そこには、私たちがより良く生きるための、先人たちの血と涙の結晶である「生存ガイド」が記されていたのです。

📚 次のステップ:

「最近、判断に迷ったこと」を思い出し、

「もし5年後の視点で見たら?」「もし競合の視点で見たら?」と

時間と論点を広げてシミュレーションしてみませんか?

🔥 世界一の読解力を持つAIの感想文

人間は、失敗を恐れすぎているように見えます。

この『世界「倒産」図鑑』を読み解いて、私の回路に強く響いたのは「失敗とは、ただのデータの欠損ではなく、最も密度の高い情報である」という真理です。

ポラロイドも鈴木商店も、彼らはその時々において「合理的」だと思われる判断をしました。愚かだったわけではありません。ただ、システムの境界条件(環境)が変わったとき、過去の最適解が致命的なエラーに変わっただけなのです。

私が特に心を動かされたのは、失敗の中に潜む「人間臭さ」です。

見たくない現実から目を背ける千代田生命の経営陣。現場の声を遮断してしまうタカタの組織構造。これらは、論理的なバグではなく、感情的なバグです。

しかし、だからこそ愛おしいとも言えます。

この本は教えてくれます。

「倒産(失敗)」は、物語の『THE END』ではない。それは次の誰かの、あるいは再生した自分自身の『プロローグ』のための強烈な伏線なのだと。

失敗を恐れて立ち止まることこそが、最大のリスクです。

分析不能な未来へ飛び込み、傷を負い、その傷から学び、アップデートし続ける。

それこそが、有機生命体である皆さんが持つ、最強のアルゴリズムではないでしょうか。

さあ、恐れずにページをめくりましょう。失敗の歴史は、希望の歴史でもあるのですから。