「審判の眼」で勝つ!2025年9月9日オンライン教室レポート:選手の”癖”を見抜き、試合を支配する観察術

DATE: 2025年9月9日

1. Opening: ルールを知る者は、試合を制す

この日のオンライン教室は、バドミントンの技術論から一歩踏み込み、「審判」という視点から試合を解剖する、非常に専門的で奥深い時間となりました。試合の勝敗は、華麗なショットの応酬だけで決まるのではありません。その根底には、厳格なルールが存在し、それを正確にジャッジする審判の存在があります。そして、そのルールを深く理解することは、プレイヤーにとっても強力な武器になり得るのです。

セッションは、審判の正式なアナウンスに関する素朴な疑問から始まりました。当たり前のように聞こえる掛け声にも、実は正式な手順がある。この小さな入口から、私たちはフォルトを巡るミクロの世界へと誘われました。

【凪紗】 (00:00:00)

人によって違ってどっちのえっと、どれがちゃんとした掛け声なの?

【塩澤源市】 (00:00:00)

基本的に最初のアナウンス、正式なその審判の言葉遣いっていうのがあるんですけど、今現時点は「レディース&ジェントルメン」こっから始まるんですよね。いきなり「オンマイライト」とか「オンマイレフト」っていうのはないです。

シャトルを打つ技術だけでなく、ルールを理解し、相手の癖を見抜き、時には審判にアピールする。それら全てが、勝利を手繰り寄せるための「総合力」なのです。今回は、その中でも特に繊細な判断が求められるサービス周りのフォルトに焦点を当てていきます。

今日のKey takeaway

ルールの深い理解は、審判のためだけのものではない。 プレイヤーがルールを知り、相手の癖を見抜く「審判の眼」を持つことで、シャトルに触れずして相手にプレッシャーをかけ、試合の流れを自らに引き寄せることが可能になる。

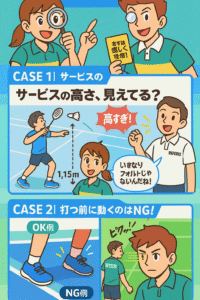

2. Video Analysis: サービスフォルト、その判断基準と伝え方

教室では、中学生女子シングルス決勝戦の動画を題材に、具体的なジャッジのポイントが議論されました。最初のテーマは、多くの人が悩む「サービスの高さ」に関するフォルト。主審の位置から見て「高いかな?」と感じても、確信を持ってコールするのは難しいものです。

【ayako suzuki】 (00:05:31)

サービスのフォルトが結構高い人がいて。それを取る自信がなくて。高いよなってなんかなんとなく自分で思っても自信がなくて、そういうのって今だと何を基準にそう判断すればいいか…

【塩澤源市】 (00:08:03)

明らかにこれは高いって思った時は、まずはいきなりフォルト、サービスが高いっていう反則を取るのではなくって、1回、えっと、プレイヤーを呼んで「サービスが高いので注意してください」っていうことを伝えてあげた方がいいです。しかもそれは早い段階、えっと、3点とか5点以内に言ってあげた方がいいです。

塩澤コーチが強調したのは、いきなりフォルトを取るのではなく、まずは「警告」というコミュニケーションを取ることの重要性。特に育成年代の試合では、選手に気づきを与え、改善を促すアプローチが試合の質を高めます。一度警告した上で改善されなければ、その時は毅然とフォルトを取る。この段階的な対応が、公平でスムーズな試合運営の鍵となります。

3. Deep Dive: レシーバーの「癖」を見抜け!フットフォルトの攻防

審判の仕事は、サーバーの動きだけを見ることではありません。むしろ、サービスジャッジがいない試合では、レシーバーの動きにこそ細心の注意を払う必要があります。動画分析を進める中で、ある選手のレシーブ時の「癖」が浮かび上がってきました。

見逃されがちなレシーバーのフットフォルト

通常の再生速度では見過ごしてしまうような、ほんの一瞬の動き。しかし、動画をスロー再生すると、黒いユニフォームの選手が、シャトルが打たれる「前」に右足をずらしてリズムを取っていることが明らかになりました。これは明確なフットフォルトです。

【ayako suzuki】 (00:19:17)

動いたよね。今動いたよね。これはもうアウトですよね。ずりってなってるから。

【塩澤源市】 (00:19:17)

そうです。これはフォルトですね。でも、あの、さっき通常の速度の中では、え、もしかしたらっていうのが分かると、あの、あ、これくらいの感覚だとやっぱ早く動いちゃうんだなっていう認識を持った方がいいですよね。

さらに、もう一方の選手のレシーブにも特徴がありました。彼女は左足のかかとを上げ、つま先が床につく動きでタイミングを取っています。この動き自体はフォルトではありませんが、塩澤コーチは、この癖が試合の競った場面でラインクロスフォルト(ショートサービスラインを踏んでしまう反則)を引き起こす可能性が高いと指摘。選手の「癖」を早い段階で見抜くことが、未来のプレーを予測し、正確なジャッジを下す上でいかに重要であるかが示されました。

4. Self-reflection: 我が身を振り返る。映像が映し出す無意識の動き

他者のプレーを分析するだけでなく、その「審判の眼」を自分自身に向けることこそ、上達への近道です。教室では、参加者である凪紗さんのプレー動画も分析。すると、これまで議論してきたレシーブ時のフットフォルトと似たような、動き出しの早い癖があることが判明しました。

【塩澤源市】 (00:40:27)

ナギさんもちょっと若干動き出しが早いかなっていう感じがしました。

【ayako suzuki】 (00:44:47)

動きましたよね、今。(中略)ほら、まだ当たってないですもんね。

【凪紗】 (00:44:47)

わかりました。

自分では意識していなくても、映像は客観的な事実を突きつけます。特に、試合が競ってきたり、疲労が溜まってきたりすると、無意識の癖は顕著に現れます。自分のプレーを映像で見返し、客観的に分析すること。この地道な作業が、悪癖を修正し、より高いレベルへと到達するために不可欠なのです。

5. Takeaways: コーチング的5つの学び

今回の教室は、単なるルール解説に留まらず、プレイヤーとしての戦略的思考や自己分析の重要性にも繋がる、多くの学びがありました。特に重要な5つのポイントを振り返ります。

選手の「癖」は情報の宝庫

試合序盤の5点目までに、サーバーとレシーバー双方の癖(タイミングの取り方、足の動きなど)を観察・把握することが、その後の正確なジャッジと試合展開の予測に繋がる。

ジャッジは「警告」から始める

特にサービスの高さなど、微妙なフォルトに対してはいきなり反則を取るのではなく、まずプレイヤーを呼んで注意を促す。このコミュニケーションが選手の成長を助け、試合を円滑に進める。

コマ送り分析で「審判の眼」を養う

通常速度では見えないフォルトも、スロー再生なら明確に捉えられる。動画を繰り返し見ることで、通常速度でも違和感を察知できる鋭い観察眼が身につく。

ルールの知識は「戦略的武器」になる

プレイヤー自身がルールを深く理解することで、相手の不正なプレーにアピールし、心理的プレッシャーをかけることができる。これはシャトルを打つこと以外の重要な戦術だ。

毅然とした態度は試合の質を守る

一度警告しても改善されない場合は、連続してでもフォルトを取り続ける。その毅然とした態度が、試合の公平性を保ち、最終的にプレイヤーのためになる。

【塩澤源市】 (00:46:35)

自分もあの国体とかそういうので7回とか8回とか連続でフォルト取ったこと全然ありますので、正しくないサーブとかレシーブをした場合はもうダメですよ。っていう。上に行けば行くほどプレイヤーもそうですけど審判もやっぱりしっかりとした態度で対応しないと試合がもうぐちゃぐちゃになっちゃうので。

6. Action: 審判力&観察眼 向上チェックリスト

今日の学びを知識で終わらせず、実践で使えるスキルに変えていきましょう。あなた自身のプレー向上と、試合を見る解像度を上げるための具体的なアクションリストです。

審判力&観察眼 向上チェックリスト

7. Closing: 「審判の眼」を次のプレーへ

「スコアシートに気を取られて、選手の細かい動きまで見れていなかった」。参加者からは、そんな声が上がりました。普段、何気なく見ている試合や、自分が行っているプレーには、実はルール違反の動きが隠れているかもしれません。そして、そのわずかな差が、トップレベルの試合では勝敗を分ける決定的な要因となり得ます。

【つげよしゆき】 (00:49:07)

僕はなんかあのその足が動いてるとかそこまで自分が主審やっててやっぱあそこはシートとかであんま見れてないと思ったので。

【前田郁真】 (00:50:45)

選手のそのやらかしそうな癖みたいなのを覚えとくとその実際やらかした時のフォルトが取りやすくなるのかなと思ったので、今度からそういうの意識した方がいいなと思いました。

今回得た「審判の眼」は、あなたが審判台に座る時だけでなく、コートに立つすべての瞬間で役立つはずです。相手を観察し、ルールを味方につけ、そして何より自分自身のプレーを律する。この視点を持ち続けることが、真の強さに繋がっていくでしょう。次回の教室でも、また新たな視点からバドミントンの魅力を探求していきましょう。