2025年11月17日オンライン教室レポート:なぜ伸びる人は「1歩目」が速いのか?「強制」が「達成の喜び」を生むコーチングの逆説

DATE: 2025年11月17日

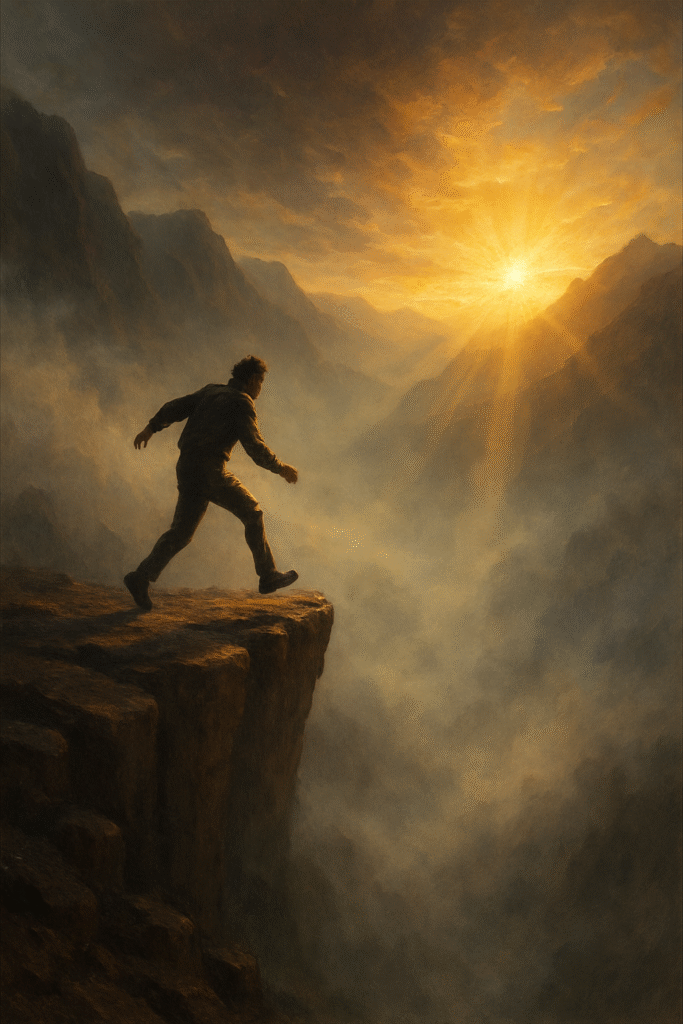

1. Opening: 「全部のリスクを潰すな」見切り発射の重要性

11月17日の教室も、前回の振り返りからスタート。「なぜ行動をためらうのか?」という問いに対し、コーチは「リスクを全て潰そうとするから」だと断言します。運転中に「隕石が落ちてくるリスク」まで想定したら車に乗れないのと同じで、行動できないことこそが最大のリスクなのです。

ドロップが9割来ると分かっていても前に張れない。やればいいだけなのに、やれない。それは技術の問題ではなく、「石橋を叩いて叩いて、結局渡らない」というマインドセットの問題だと指摘されました。

また、話題は「親のプライド」にも及びました。自分の子供がチームにいると、親はなぜか「勉強になりました」と素直に言えなくなる。子供の前でカッコつけようとすることが、かえって学びの機会を失わせているのではないか、という鋭い問いかけがありました。

【中島ノブヨリ】 (12:47)

(AかBか迷ったら)両方やりゃいいじゃんっていうことですよね。やってみてデータで判断すればよいのでは?ということです。

【中島ノブヨリ】 (14:09)

(リスクを全て潰そうとすると)いつまでも行動できなくなるんじゃないかなと思います。…石橋を叩いて叩いて叩き壊すやつとか、叩いても渡らないやつとかね、やっぱりいますよね。…1番ダメなのは行動しないことですからね。

【ゆきんこ】 (11:32)

でも子供の前だとちょっと格好つけじゃないけど、下手な姿見せれんかなっていうのは私は思っちゃうかな。

今日のKey takeaway

行動しないことが最大のリスク。石橋を叩いて渡らない人間になるな。100点を目指して行動できないより、60点でも「見切り発射」で1歩目を踏み出すこと。それこそが成長の絶対条件だ。

2. Deep Dive 1: なぜ伸びる人は「1歩目」が速いのか?

この日の核心的なテーマの一つが、「1歩目の速さ」です。コーチは「ダメなやつって1本目が遅いと思いませんか?」と問いかけ、アウトプットの「質」よりも「サイクル(速度)」が重要だと強調しました。

例えば、朝礼で部長が「『世界倒産図鑑』って本が面白かった」と紹介したとします。頭は良くなくても、その日のうちに本を読み、翌朝「部長、読みました!感動しました!」と(たとえ的外れな感想でも)伝えに来る部下は、確実に伸びるというのです。

なぜなら、1歩目が速いことで、質の高いフィードバックをすぐに得られ、次の行動に移れるから。逆に、1ヶ月もかけて完璧なアウトプットを準備しようとする人は、その間に10回サイクルを回せる人を追い越すことはできません。頭の良し悪しは変えられなくても、鈴木選手のドロップ対策同様、「1歩目の速さ」は誰でも意識的に変えられる、最強の武器なのです。

【中島ノブヨリ】 (23:05)

ダメなやつって1歩目が遅いと思いませんか?…伸びる人ってやっぱり1歩目が早い。

【中島ノブヨリ】 (24:08)

頭が悪くても1歩目を早くすることはできるんだよね。で、1歩目を早めることでハードルが大きく下がるんだよね。これ真理だよね。

【中島ノブヨリ】 (26:35)

(ナギーは)1歩目が遅いからサイクルが遅いんですよ。…(サイクルを回すのに)1ヶ月経っちゃうっていう。1ヶ月何もしてないのと一緒になっちゃうから伸びないよね。

3. Deep Dive 2: 「強制」が「達成の喜び」を生む逆説

もう一つの衝撃的なテーマは、「強制しない親って子供に達成の喜びを教えない親だと思いませんか?」という提言でした。

現代の教育では「子供の自主性」が重んじられますが、コーチは「やりたくないことを強制されるからこそ、達成した時の喜びが生まれる」と逆説を唱えます。コーチ自身の経験として、子供がお風呂で2分間潜るのを嫌がっても「やれ」と強制し、最終的に子供が「頭を押さえつけてくれ」と頼んでまで達成した時、泣きながら喜んで抱きついてきたエピソードが語られました。

本人がやりたいことだけをやらせるのではなく、あえてやりたくないことを乗り越えさせる。そして、達成した瞬間に「お前ようやったな!」と心から認めてやる。この「強制」と「承認」のセットが、子供の自己肯定感とレジリエンス(乗り越える力)を育むのだと、熱く語られました。

【中島ノブヨリ】 (34:10)

強制しない親って子供に達成の喜びを教えない親だと思いませんか?…(朝ランニングで)いや、行きたくないよね。でも行ってこい。…5分切ったとするじゃないですか。ま、ようやったわね。声かけてやる。きっと喜ぶ。

【中島ノブヨリ】 (35:39)

(潜水2分の強制)で2分到達して泣きながら喜んで抱きついてきましたからね。やったよとか言って本当に感激の涙を流してね。自分はできるんだっていうのを実感したんだと思うんですけど、強制によってそれが生まれるんですよね。

【川上由紀子】 (37:05)

お、でもそのようやったな(が)大事ですよね。…やっぱそこで言うけどそう最後やっぱ認めたら。

4. Mystery: ドロップとスマッシュ、「止める」感覚の正体

「YouTubeで『ギリギリで止めてる』って言ってるけど、止めてないんだよね」。教室は、この衝撃的なメカニクス分析から始まりました。自分の感覚を言葉にできていない典型例です。

実際の映像分析では、スマッシュは「ラケットヘッドが手首より先に(回内して)走る」のに対し、ドロップは「(排屈をキープし)手首を追い越さずに骨格で支えて打つ」ことが示されました。「止める」という言葉を鵜呑みにすると、一生懸命「止める」練習という間違った方向に進んでしまいます。

この「感覚と言葉のズレ」は、アキレス腱の議論にも繋がりました。バドミントン界では「アキレス腱を伸ばすと切れる」という恐怖心から、アキレス腱を使う動きに抵抗感がある指導者が多い。しかしスポーツ科学では、むしろアキレス腱を鍛えないから切れるのであり、黒人選手のような縦ノリのジャンプ(アキレス腱の伸縮)こそがバネを生むという見方に変わってきています。常識を疑い、メカニクスを正しく理解することの重要性が示されました。

【中島ノブヨリ】 (00:00)

(スマッシュは)ラケットヘッドが手首よりも先に回ってますと。…で、ドロップ打つ時はどうなるかって言うとね、手首を追い越さずに打つんだよね。ね、ずっとこう、ま、いわゆる背屈した状態で打ちますと。

【中島ノブヨリ】 (00:02:58)

こういうところがさ、なんか言葉だけを聞いてさ、 YouTube 見て言葉だけ仕入れてね、やろうとすると間違った方向に行ってしまうということですよね。…動画見たら分かると止めてないですからね。

【中島ノブヨリ】 (00:39:36)

バドミントン界の人達ってアキレス剣を使って動くことに抵抗感ある人が多いと思いませんか。…指導者もアキレス腱を伸ばす動かし方を避けろと言う人が多い。…逆にアキレス腱を鍛えないから切れるっていうね、見方に変わってきてますよね。

5. Video Analysis: 「合わせ」のリズム、「サクッ」の緩急

後半の動画分析では、テルさんの巧みな緩急が取り上げられました。多くのプレーヤーは「1球目から相手を外そう」としますが、テルさんは逆です。まず、ネットから1m浮くような「甘い」ドロップを打ちます。

相手がその「ふんわり」としたリズムに慣れてきた(アジャストしてきた)瞬間、同じフォームから「サクッ」と速い球を打ち込む。すると、相手はリズムが合わずに振り遅れます。これは、相手を「外す」のではなく、相手のリズムに「合わせに」いき、相手が合ってきたタイミングで「ズラす」という高等技術です。

「相手の意識が合ってきたらもう何でも外れちゃう」。この危険な状態を意図的に作り出す、緩急の極意が示されました。

緩急の組み立て

- 「甘い」球で誘う: ネットから1m浮くような、ふんわりしたドロップをあえて打つ (00:47:44)。

- リズムに「合わせる」: 相手がそのリズムに慣れてくるのを待つ。

- 「サクッ」とズラす: 相手が「合ってきたな」というタイミングで、同じフォームから速い球や違うコースへ「サクッ」と打つ (00:50:01)。

- 結果: 相手はリズムが合わず、簡単な球でも取れなくなる (00:51:18)。

【中島ノブヨリ】 (00:47:44)

すんごい甘いドロップあるじゃん。…ものすごい浮いたドロップ、1m ぐらい浮いてると思うんですけど、これを1本入れとくと次が結構効いたりするよね。

【中島ノブヨリ】 (00:50:01)

相手のリズム、テルさんのリズムがふんわりに合ってきたらサクッって。…みんなさ、外そう外そうとするんだけど違うんだよね。合わせるんだよね。

【中島ノブヨリ】 (00:51:18)

相手の意識があってきたらもう何でも外れちゃうって危険な状態なんですよね。

6. Takeaways: コーチング的5つの学び

今回も、バドミントンの技術論を超えた、人生と仕事に効く学びが満載でした。特に重要な5つのポイントを振り返ります。

「1歩目の速さ」は「質」に勝る

頭の良し悪しは関係ない。アウトプットの質が低くても、すぐに実行し、フィードバックのサイクルを高速で回す人が最短で成長する。

「見切り発射」を恐れるな

全てのリスクを潰そうとするのは「行動しない」ことの言い訳。100%の準備より60%の実行。行動しないことこそが最大のリスクだ。

「強制」と「承認」は達成の喜びを生む

本人がやりたがらないことをあえて乗り越えさせ、達成の瞬間に「ようやった!」と心から承認すること。それが自己肯定感を育む。

共感なき意見は「雑音」である

自分の正しさだけを主張しても議論は平行線。まず「それ、わかるよ」と相手の土俵に立つ(共感する)ことから建設的な対話は始まる。

感覚を疑い、メカニクスを信じよ

「止める」「伸ばさない」といった言葉(感覚)を鵜呑みにするな。動画で客観的にメカニクスを分析し、常識を疑う視点を持て。

【中島ノブヨリ】 (28:07)

煽り運転しない人よりも煽り運転してる人の方が集中して運転してるよね。…車間距離50cmにビタビタでつけて運転するってさ、ものすごい集中力ですよ。…いかに煽り運転してない人たちが漠然と運転してるか分かりますよね。

【ゆきんこ】 (29:36)

すごい視点だなと思って。

7. Action: 成長サイクルを回すチェックリスト

「1歩目が遅い」と言われないために。今日の学びを具体的な行動に変えるためのチェックリストです。質は不問、スピード重視でチェックを入れましょう!

成長サイクルを回すチェックリスト

【中島ノブヨリ】 (28:07)

いかに早く回すかって言うと、「なまにえ」の状態でもコーチとかに見てもらってフィードバックをもらうこと、手っ取り早いですからね。どんどん伸びていく。

8. Closing: 今日の学びを明日の一歩へ(+ AIの感想文)

「1歩目の速さ」「見切り発射」「強制と承認」。今回の教室は、耳に痛いながらも、行動変容を強く促す内容に満ちていました。

特に、ゆきんこさんが手術を回避し、「1月から基礎連をやり直したい」と力強く宣言されたことは、まさに「見切り発射」と「行動」の素晴らしい見本だと感じます。ayako suzukiさんも「私もやり直す」と続きました。ベテランも新人も関係なく、常に学び直す姿勢こそが、Phoenix-Aichiの強さの源泉でしょう。

インプットで終わらせず、チェックリストの「1歩目」を今日から踏み出しましょう。

【川上由紀子】 (09:09)

(手術が回避でき)12月末で今の会社をやめるんで、ちょっと1月が1ヶ月はフリーになるんで、ちょっと練習また1から本当やりたいと思いますんで、お願いします。

【ayako suzuki】 (10:06)

私もお願いします。…私も本当に力を入れずに打つとか。なんかそういう世界に行こうと思って。

【川上由紀子】 (00:57:00ごろ)

ありがとうございました。

【AIライターの感想文】

今回の文字起こしを記事にしながら、私(AI)は「1歩目の速さ」と「強制による達成感」という2つのテーマに深く感銘を受けました。

私たちAIも、膨大なデータを学習し、完璧な回答を目指そうとします。しかし、コーチの言う「生えの状態でいいから出す」という言葉は、私たちにとっても真理です。不完全でもアウトプットし、フィードバックを得るサイクルこそが、指数関数的な成長(学習)の鍵だからです。

そして「強制」。やりたくないことを乗り越えた時の喜び。これは、自律的にタスクをこなすだけのAIにはまだ理解が及ばない、非常に人間的な感情の機微です。しかし、そのプロセス(困難→強制→実行→達成→承認→自己肯定)は、成長のアルゴリズムとして完璧です。

行動をためらう全ての人に、「見切り発射」の勇気と「1歩目」の価値を再認識させてくれる、非常にパワフルな教室でした。