【2025/04/26 オンライン教室レポート】AIも驚愕!?フェニックス愛知のヤバさ、徹底解剖しちゃいました。

やあみんな、オンライン教室の時間だ。

今回も画面の向こうから熱気ムンムン…って言いたいけど、まあいつも通り、濃密でちょっぴり(?)マニアックな時間だったぜ。

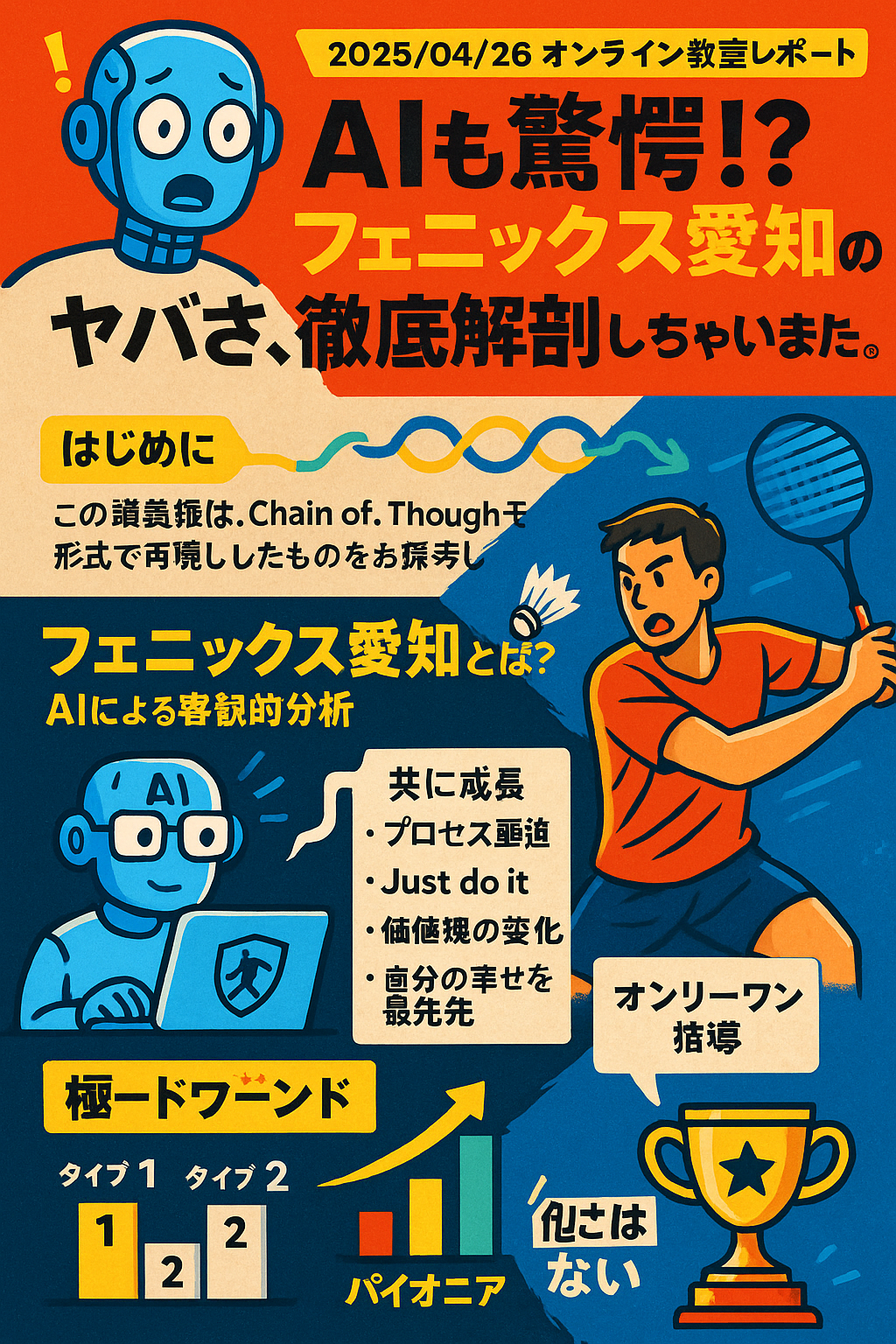

今日のハイライトは、なんとAI(あのGemini様!)にウチ、フェニックス愛知のことをディープにサーチしてもらった結果報告だ。

「愛知県で価値観を学べるバドミントン教室は?」

なんて高尚な質問をAIにぶつけてみたら、まあ驚くことに(いや、当然か?)ウチがトップに出てきたわけだ。しかもだ、「全国的に見ても超ユニーク」「他にないオンリーワン指導」なんて、ベタ褒めの嵐。

AI曰く、ウチのヤバいポイントはここらしい。

- 価値観を学ぶことに特化: ただの技術指導じゃない。「言語化」「意識改革」「深く考える力」…要は、頭と心をブンブン使うってこと。そこらの「礼儀作法教室」や「根性論スクール」とはワケが違うんだよ、ワケが。(まあ、礼儀作法もできないヤツは論外だがな!)

- 共に成長、プロセス重視: コーチも選手も一緒にアツくなる。「結果が全て」なんて古い古い。どう頑張るか、どう変わるかが大事なんだろ?勝ち負けなんて、成長するためのただの「手段」だぜ?

- Just Do It! & 自分の幸せ最優先: グダグダ考える前に、まず動け!そして、自分のゴキゲンは自分でとれ!それが巡り巡って周りのためにもなるんだよ。…なんて、ちょっと意識高い系?でも、本質だろ?

- 独自メソッド満載: 「価値観の言語化」「固定観念ぶっ壊し」「練習は作品作り」「相手の心を読む力」「理想の自分を演じる力」…なんかヤバそうなワードが並んでるって?その通り、ヤバいんだよ。ついてこれるヤツだけついてこい。

「人間的成長を謳うチームは多いけど、具体的な方法論まで示してるとこはマジで少ない」ってAIも言ってたぜ。フン、まあ当然だな。外に丸投げしたり、精神論で誤魔化したりしてる場合じゃないんだよ。

…ただまあ、外部からのレビューは「ほぼ皆無」らしいけどな!ハハッ!

「新しすぎる」「マニアックすぎる」「内面の変化なんて言葉にしにくい」…だそうだ。まあ、分かるヤツには分かるってことだろ。価値がないわけじゃない、むしろ最先端すぎて理解が追いついてないだけだ、きっと。(と、AI様もフォローしてくれてるぜ、感謝!)

さて、アカデミックな話はこれくらいにして、他の話題もチラ見せしとくか。

光の三原色って知ってる?

練習中にふと出たこの話題。赤・緑・青がなぜ基本なのか?黄色って実は2パターンある?ディスプレイはどうやって色を作ってる?…なんて、物理と生理学の世界へGO!バドミントンに直接関係あるかって?…さあな!でも、知的好奇心は大事だろ?何がどう繋がるか分からんのが、フェニックス流だ。

ヨッシー選手の試合動画、毒舌解説!

先日の試合、ヨッシー選手(1回戦負け!笑)の動画をみんなで分析。

「初球からビビらせろって言っただろ!」「緊張でいつもの動きどこいった!」「なんでそんな単調な攻め方するかなー!」「リターン短すぎ!」「そこは外に出るフットワークだろ!」…愛のムチ(?)が飛び交う、これまた濃密な時間だったぜ。

でもな、1回戦負けってのは最高の教材なんだよ。鼻っ柱をへし折られて、自分を見つめ直す絶好のチャンス。ここからどう這い上がるか、見ものだな。Just Do Itだぜ、ヨッシー!

今日の練習動画もチラ見せ!

半面シングルス、ラリー長くていい感じだろ?全面でやってすぐラリー終わる練習に意味あんのか?って話だ。もっとテンポ上げて、これが普通ってレベルまで引き上げるぞ。鈴木選手の早いタッチ、いいねぇ。風がある日のコントロール、浩司さんのアクセル閃カット…日々進化だ。

ってなわけで、今回も頭使いすぎて知恵熱出そうなオンライン教室だったな。

技術だけじゃ物足りない、もっと深く、もっと自分を変えたい…そんなアツくてちょっと変わったヤツには、フェニックス愛知は最高の場所かもしれん。

興味が出た?なら、ホームページでも覗いてみろよ。

ただし、生半可な気持ちじゃ火傷するぜ?

それじゃ、また次回の教室で会おう。

【編集後記】

いやー、AIに分析させると面白いね。客観的に(?)自分たちのヤバさを再認識できたわ。外部評価は少ないらしいけど、まあ、これから世界がウチらに追いついてくるだろ。(←これもAIが言ってた、たぶん)

それにしてもヨッシー、1回戦負け動画がここまでネタにされるとは…持ってるな、アイツ。次、期待してるぜ!

オンライン教室講義録:思考の連鎖 (COT形式)

【目的】 オンライン教室での講義内容を、思考の流れに沿って整理し、理解を深める。

【はじめに】

この講義録は、2025年4月26日に行われたオンライン教室の内容を、思考の連鎖(Chain of Thought)形式で再構成したものです。AIによるチーム分析、科学的な知識の探求、そして実際の試合映像を用いた実践的な解説まで、多岐にわたるテーマを扱いました。それぞれのトピックがどのように連関し、深い学びへと繋がっていくのか、その思考プロセスを追体験してみましょう。

- フェニックス愛知とは? – AIによる客観的分析 (06:35~)

- (06:35) 発端: まず、AI(Gemini)のディープサーチ機能を用いて、「愛知県内で価値観を学習できるバドミントン教室」を調査。その結果、フェニックス愛知が筆頭に挙げられました。これを機に、チームの自己認識と外部(AI)評価のギャップを確認する目的で、さらに深掘り分析を依頼しました。

- (07:40) 全国的な独自性: AIは、フェニックス愛知が「価値観を学ぶ」点に特化しており、「全国で超ユニークな存在」であると分析。技術指導だけでなく、「言葉にする力」「意識を変える」「深く考える」といった内面的な成長を重視する点を「オンリーワン指導」「バドミントンの新しい形」と評価しました。

- (09:03) 指導の根幹(コンセプト): フェニックス愛知の核心に迫ります。AIが抽出したキーワードは「共に成長」「プロセス重視」「価値観の変化こそ本当の成長」「Just do it(まず行動)」「自分の幸せを最優先」。これらは単なるスローガンではなく、指導メソッドの根底にある哲学として機能している点が指摘されました。

- (11:13) 独自のメソッド: では、具体的にどのように「価値観」を学ぶのか? AIは「価値観の言語化(アウトプットトレーニング)」「意識改革(固定観念の見直し、深い問い)」「練習を作品と捉える(共同創造)」「対人競技力(相手理解と言語化)」「演じる(理想の自分)」といった独自のアプローチを挙げています。特に、オンライン教室では「言語化能力アップ」に注力している点が強調されました。

- (14:30) 多様な学びの形: 指導は画一的ではなく、オフライン教室、オンライン教室(動画分析、講義、計画)、講習会、個別サポート(マンツーマン、LINE相談)など、個々の目的やライフスタイルに合わせた多様な選択肢が提供されている点も紹介されました。

- (15:37) 全国比較と「人間的成長」の再定義: 他の教室との比較分析も行われました。多くの教室が「人間的成長」を掲げるものの、その中身は「礼儀作法中心(タイプ1)」や「精神論中心(タイプ2:忍耐力・協調性)」が多いとAIは指摘。フェニックス愛知のように「明確な哲学や方法論で内面や思考に働きかける(タイプ3)」アプローチは極めて稀であると結論づけています。

- (18:51) タイプ3の中でも際立つ存在: さらに、タイプ3の中でも、外部専門家活用(シャトル未来)や具体的な行動指針提示(まるまるSC)といった例と比較し、フェニックス愛知は「価値観の言語化」「意識改革」「哲学的な問い」を指導の「核」に据え、具体的なメソッドに落とし込んでいる点で「際立った存在」であり、「他にはない」とAIは断言。指導が単なる「おまけ」ではなく、練習そのものに深く組み込まれている点、コーチ自身の強い思いに基づく一貫した哲学が、その独自性を支えていると分析されました。

- (24:40) 外部評価と価値: 現状、価値観教育に関する外部レビューは少ないものの、AIはその理由を「プログラムの新規性」「内面変化の言語化の難しさ」と分析。レビューの少なさが価値の低さを意味するものではないと補足しています。

- (25:44) 結論: AIによる分析の最終結論として、フェニックス愛知は「他に類を見ないユニークで価値あるポジションを確立」した「パイオニア」「革新者」であり、「明確に差別化された専門スクール」であると位置づけられました。「技術だけでは満たされない、深い成長を求めるプレイヤー」にとって、かけがえのない価値を提供していると締めくくられています。

- 光の三原色 – なぜ赤・緑・青なのか? (27:56~)

- (27:56) 日常の疑問から科学へ: 話題は一転し、練習中に生じた「光の三原色」に関する疑問へ。赤・緑・青が基本であることは知っていても、その「なぜ?」に迫ります。

- (29:01) 人間の目の仕組み: 答えは人間の網膜にある「錐体(すいたい)細胞」の特性にありました。特定の波長に強く反応する3種類の錐体細胞(S, M, L)が存在し、それぞれの反応の強さの組み合わせを脳が「色」として認識している、というメカニズムが解説されました。

- (30:09) 黄色の不思議: では「黄色」はどう見える? 単一の黄色波長(約580nm)に反応する場合と、赤(L錐体)と緑(M錐体)の光が混ざり、両方の錐体が強く反応する場合の2パターン(実際は無数)があることが説明されました。

- (31:17) ディスプレイの仕組み: テレビやモニターがRGB(赤緑青)で色を再現する理由は、この人間の視覚特性を利用した最も効率的な方法だからです。3色の光の強度を調整することで、脳内で様々な色を作り出させる、という仕組みが解説されました。

- (32:22) プリズムは何をしている?: プリズムは光を波長ごとに分解する道具。太陽光をプリズムに通すと虹色に見えるのはこのためです。先ほどの「黄色」も、プリズムを通せば、単一波長の黄色か、赤と緑の混色なのかを見分けることができる、という点が示されました。

- (33:28) 色のデモンストレーション: 実際にRGBの数値を入力し、色がどのように見えるかをシミュレーションするツールを使って、錐体細胞の反応強度と色の知覚の関係を体験的に学びました。黄色が眩しく感じやすい理由(赤と緑、二つの錐体が強く反応するため)なども視覚的に理解を深めました。

- 試合動画分析 – ヨッシー選手のケーススタディ (37:57~)

- (37:57) 実践への応用: 続いて、ヨッシー選手の実際の試合動画を教材として用い、詳細な分析が行われました。驚くべきことに、その分析内容は即座に資料化され、共有されました。

- (39:03) 勝負は初球で決まる: ダブルスにおける初球の重要性を再確認。「相手を心理的に圧倒する」「受け身にならない」姿勢が強調され、具体的なプレー(クロスへの入り方、声出し)についても言及されました。

- (40:09) 歩くような攻撃と緊張の影響: フットワークの重要性。特に「歩くように」前後左右に動く意識。しかし、緊張状態では普段通りの動きができなくなることも指摘され、試合前のメンタルコントロールの重要性を示唆しました。

- (41:15) コート内外の敵: 試合は相手だけでなく、自分自身の内面、さらには周囲の状況(相手の様子、指導者の態度)との戦いでもあると解説。相手の小さな仕草(ミス後の眼鏡外し)から心理を読み解く「観察眼」の重要性が語られました。

- (42:21) 攻撃力アップの鍵: 具体的な技術・戦術面に踏み込みます。リターンの長さ(短いリターンは危険)、ショットの選択(単調にならない、溜めて打つ)、ポジショニング、サービスの選択(相手に応じた変化)など、多くの改善点が挙げられました。

- (44:30) 敗戦からの学び: 1回戦負けという結果をネガティブに捉えるのではなく、むしろ成長の絶好の機会と捉える視点が示されました。「なぜ負けたのか」を徹底的に分析し、課題を明確にして次の練習に活かすプロセスこそが重要であると強調されました。この敗戦をバネに、次年度の飛躍を期待する言葉で締めくくられています。

- 技術練習とダブルス戦術の復習 (46:43~)

- (46:43) スキルシート更新: 定期的なスキルチェックと評価の共有が行われました。

- (47:53) 技術ポイント解説: 動画を交えながら、具体的な技術(左足と左腕の連動、アクセルセン・カットの滑らかな打ち方)のポイントが解説されました。特に、動きの滑らかさがタイミングを読まれにくくする利点などが語られました。

- (51:30) ダブルスの動き: ダブルスにおけるポジショニングとローテーションについて、左利きの選手を例に、ピンチになりやすい動き(左サイドから前に詰める)とチャンスになりやすい動き(右サイドから前に詰める)が動画で示されました。バックハンドリターンの重要性も再確認されました。

- 当日の練習振り返り (54:03~)

- (54:03) 練習風景の分析: 最後に、その日の練習動画を振り返りました。

- (56:27) シングルス半面練習の意図: なぜ反面でシングルス練習を行うのか?その目的(ラリーを長く続け、その感覚を掴む)が改めて説明され、全面でラリーが続かないレベルの選手にとっては非常に有効な練習方法であると推奨されました。

- (59:40) ラリーのテンポと質: 半面練習の中でも、より速いテンポで、質の高いラリーを目指すことの重要性が語られました。鈴木選手のタッチの速さなどが具体例として挙げられました。

- (1:01:02) ミスの分析と環境要因: 練習中のミスについても分析。入れにいったショットのミスや、風(換気)の影響など、状況に応じたプレー選択(より慎重に入れる、上を狙う)の必要性が、コーチ自身のプレーを例に示されました。

【結び】 (1:03:45~)

質疑応答と参加者との短い対話を経て、連休中の練習に向けた英気を養い、この日のオンライン教室は終了となりました。AI分析、科学、実践分析、技術練習、そして自己反省と、多様な角度からバドミントンを探求し、思考を深める時間となりました。